内張剥がし着手

カフェバス制作の開始です。

まったり内装はがしに着手しました。

記録は、この画角で定点撮影して行く予定。

まずは、カーペット剥がしから。

リヤ側からくるくる巻いて行きます。

さて、次は側面の内張を剥がしたいところですが、リヤの両隅のボックスが邪魔なので、外します。

カフェバス制作の開始です。

まったり内装はがしに着手しました。

記録は、この画角で定点撮影して行く予定。

まずは、カーペット剥がしから。

リヤ側からくるくる巻いて行きます。

さて、次は側面の内張を剥がしたいところですが、リヤの両隅のボックスが邪魔なので、外します。

「ローザ 内装剥がし」でネットで検索したものの、はっきりとしたやり方はわかりません。

そりゃそうですね。そもそも、ローザの内装を剥がして、さらにそれを詳しく公開する人は稀でしょうから。(笑)

参考になるサイトはあります。

「リエッセ製作日記〜R&K FAMILY Camping Life with WANKO〜」

「幼稚園バスでキャンピングカーを作る〜ひねもすのらりくらり〜」

躊躇していても進めないので、端っこを強めに引っ張ってみたら、バリッて音共に少し外れました。

どうやらボディー側の上向きの爪に引っ掛けてる事がわかりました。

リアゲート付近の雨漏り対策をしました。

水掛けテストで、右側ドアの下側ヒンジから、確実に漏れている事が確認出来たものの、そこだけではなかったようで、地味に漏れがありました。

まるで、岩から染み出るような漏れはどこかと思ったら…

ローザの客室には、普通2個のヒーターが備わります。

後部はともかくとして、前側のこれは、もろに厨房の床からニョッキリと出っ張っているので、最悪、フライパンに料理てんこ盛りの状態で、下手なダンスを踊るはめになります。

なので、ヒーターの移設は至上命題です。

ヒーターの仕組みは至って簡単。

エンジンの冷却水の熱を暖房に利用するだけ。

なので、移設も簡単・・・なはずなんだけど。

カフェバスの仕込み場所が決まりました。

父の生家、つまり祖父の家です。

伯母や従妹が管理をしていますが、今は誰も住んでいないので、随分以前より bit-motorsプロジェクトの拠点として利用出来ないかと考えていたところです。

家屋は築100年以上の古いもので、一部に傷みも見られるものの、マイクロバスが十分に収まる庭といい、広いキッチンといい、カフェバスの仕込み場所としては申し分ないものです。

釘を一本も使っていない施工や、最近ではまず見ない太い梁など、古い家屋ならでは見所もあります。

おしゃべり好きの伯母に来てもらって、あれこれ説明を受けました。

ローザのリアドアの調整中です。

今度はロック機構。

ドアの外側から見たところ。

ロック状態で外側のハンドルを開くと、内側のつまみを引き上げての解除が出来なくなるという症状。

そういうわけでユニットを外しました。

どうやら、雨漏りは、パネルの隙間を埋めるコーキングの劣化が有力説ってことで、

じっくりチェックすると、なんか「ヤナ感じ」がしたのでほじくってみるとこの塩梅。

コーキングのひび割れだけじゃなくて、錆まで出てました。

完成までの期間、この状態はまずいので、そこそこほじって「Reコーキング」です。

心情的は、しっかり錆を落として部分塗装コースなんですが、

それをやっていると完成しそうにないので、ざっくりホジホジした後にそのままコーキングしました。

コーキング剤は、白色とグレーがあるんですが、欲しいのはその中間です。

秋の長雨が続きますが、

ローザの雨漏りが、

止まりました!

先週、ボディーパネルの継ぎ目に「Reコーキング」しましたが、

どうやら、それが効いたみたいで、「地下湖」は干上がったまま。

雨がやんだ後も、じわじわと岩清水のように続く漏れ方から想定したとおりでした。

ニトリルゴム素材のコーキング剤は、なかなか扱い易く耐久性もそこそこあるようですが、

車の外装というハードな環境なので、耐久性は未知数です。

ま、はがれたら再び塗ればいいだけですが。

パネルの隙間のコーキングは、経年劣化でひび割れて雨漏りにつながる。

勉強しました。

いつものように、順調に遅れています。(汗)

レイアウト検討は手つかず。(汗)

車検の構造変更の事前相談ってーのがあるんですが、

ま、いきなり作って持て行っても、基本的なところで考え違いをしていると、シャレにならないので、

ま、そんな大変な事態を避ける意味で、前もってご相談します、みたいな。

で、行ったのは、姫路自動車検査登録事務所。

神戸運輸監理部と比べると、建物は新しくてモダンです。

最新の郵便局か銀行のカウンターみたいな感じ。

本当はもっと早く行きたかったけど、月末は込み合うってーので控えました。

どうも「相談」てーのは通常業務ではないみたいで、忙しい時期に行くのははばかれる雰囲気です。

午後の車検が一段落した3時半頃を狙って、検査場所の事務所にお邪魔しました。

事前の受付で、「用途の判定シート」なるものを受け取っていましたが、そのリストでは特に問題はなりません。

唯一引っかかるのが、「テーブルと椅子が必要」との記述。

フレンドリーな検査官には特別指摘されることも無かったものの、椅子の件は、マニュアルに従えば必要な感じです。

そもそも椅子なしのスタンド形式は考慮されていなかったみたいです。

この検査官の判断の手本としてるのが、詳細な仕様をまとめられたマニュアルです。

これは、国からの支給のものとかで、一般には見ることが出来ないものです。

マニア心をくすぐりますが、残念ながら入手困難です。

さて、椅子以外の指摘もなく、ちょっと拍子抜けなくらいでした。

心配された給排水のタンクの容量などは、「特に決まっていない」とか。

「食堂車として不都合が無い程度の要領」だそうです。

アバウトやな。

一番重要視されるのが、「荷重限度」を超えないことでした。

車両の仕様や、タイヤの規格で決まってる荷重を超えないようにってことで。

椅子は折りたたみで多応できそうだし、今のところ数量の規定も無さそうなので大したこと無さそう。

検査員もスタンド形式の食堂車は初めてらしいので、再検証するためにと、レイアウト図のコピーを所望されました。

こんな具合で、兵庫県の食堂車への構造変更は、予想に反して難しく無さそうです。

ようやく作業台が完成しました。

サイズはコンパネの大きさなので結構広々です。

当初は、丸鋸用のスリットをクロスに入れようとか、

コンパネは簡単に外せるようにしようとか、

足はボルトで固定して、使わないときは収納できるようにしようとか、

ま、いろんなアイデアがあったけど、途中で面倒になりました。

高さは、もう一つのテーブルと揃えてるので、材料を渡してカットすることは出来ます。

2×4の6フィート(38×89×1830/@290円)を14本ほど使ったでしょうか。

9ミリのホルムアルデヒド対策済みの屋内使用コンパネ1枚(@1040円)。

ネジ釘はCN65を80本近く消費しました。

トータルの材料費は、5300円ほどかな。

さて、厨房機器もそろそろ揃えていかなくてはなりません。

コンロ、ガスオーブン、電子レンジ、冷蔵庫などなど。

仕込み場所用と車載用です。

まずはコンロ。

悩みどころの一つは、家庭用と業務用の選択です。

大きな違いは「熱量」です。

家庭用は4000kcalほどに対して、業務用は2~3万kcalとか。

車載用は、設置場所の空間的な制限と燃料の制限から、ほぼ家庭用にしぼっています。

そもそも、仕込み場所でおおかた作ったものに火を通す程度を想定しているので、たぶん不足はないでしょう。

仕込み所では、当然業務用…と行きたいところですが、そうすんなりとはいかないみたい。

コンロのみを換えてもダメみたいで、その火力に応じた配管も必要な様ですし、当然火力に応じた、ココンロ周りの耐熱設計や排気ダクトも必要になります。

つまり、すべてを業務用に設計しないといけないみたいで。

それは、・・・ちょっと無理。

だけど、せめて少し火力はアップしたい。

悩みどころです。

業務用と家庭用の違いは火力だけではないです。

家庭用は、こだわるポイントが「汚れにくい」とか「見た目がきれい」とか「便利」とか「安全」とかなので、仕事で使うには必要がない機能があったり、逆に不便であったりします。

なにより不便なのは、「ゴトク」と呼ばれる台が華奢な事です。

掃除をしやすいためか、家庭用コンロのゴトクはどれも軽くて細いです。

あれだと、チャーハンなど鍋を振る料理でゴトクが外れることがあるし、調理中にカチャカチャ動いて安定感がありません。火力が足りないのは仕方が無いにしても、あの華奢さ加減は困ります。

なんで丈夫なやつを出してくれないのか不思議です。

家庭用の設備で済む、1万kcalくらいの丈夫なゴトクのコンロがあれば・・・ですね。

さて、ようやくレイアウト検討に着手しました。

果たして、マイクロバスの車内でスタンドバーは可能か?

もっとも基本的なところです。

IKEAのアウトレットにて、超破格で仕入れた何に使うかわからない板材で木組みを作って、板材を乗っけただけですが、レイアウト検討には十分そうです。

以前にも書いたとおり、

ディーゼル車の形式名は、頭の2つまでのアルファベットによって適合した排ガス対策がわかるような仕組みになっています。

我がローザの型式は、「KC」で始まる平成6年の排ガス規制に適合したものです。

最新のディーゼルのような排気ガスを低減する装置は付いていないので、黒煙は出るし、何より臭いです。

実家のガレージの前で時々エンジンを掛けますが、これが・・・臭い。

音は百歩譲るにしても、臭いはなんとかしたい。

飲食店にディーゼルの臭いはアウトです。

出来るだけエンジンを掛けないつもりだけど、冷房や暖房を考えるとエンジンを掛ける機会はかならずあるでしょう。

なので、排気ガス対策を真面目に考えないとダメです。

調べてみると、家屋の1階にガレージがある人は、同様に排気ガスの対策に悩んでいる事がわかりました。

解決策としては、クルマの整備現場で見られるような、ダクトで強制的に排ガスを吸い取るような装置があります。

また、簡易なものを自作している人も居ます。

それらを参考にして考えてみました。

マフラーから、耐熱性のフレキシブルパイプで繋ぎ、途中の集塵ボックスで真上に煙突を繋ぎます。

強制排気は難しそうなので、排煙の高温を生かして煙突効果により吸い出します。

フィルターを付けるとが理想だけど、強制排気でないと難しそうなので、排ガスが煙突を上昇する間に、重い排煙成分が落下することを期待します。

こいうのを考えるのって楽しいです。

色々設備機器を選定しているはずの時期ですが、

・・・終わっていません。

まず最も悩んでいるのが、ローザに搭載する冷蔵庫です。

当初、星崎あたりの業務用テーブルタイプを考えていましたが、交流で電力も大きめ。何より、レイアウト検討の結果、リヤのホイールハウスが邪魔になってドアが開けづらい事が判明しました。

サイズ的には、高さ:800/幅:1500/奥行き:450ミリのサイズはピッタなんですが、どうも難しそうです。

で、次に考えたのが、アドバイスを受けたガス冷蔵庫。

当然LPG対応です。

LPG対応の冷蔵庫は、海外のキャンピングカーなどによく見られますが、最近は充填の煩わしさから敬遠されているとか。

食堂車の用途であれば、電気に頼らないところはむしろ最適です。

選択肢は少ないものの、AC/DC/LPG対応のものを見つけました。

ただ、設置の検討で問題が出ました。

LPGガス冷蔵庫は、ガスを燃やしてその熱で媒体を気化させて冷やす仕組みのため、排気ダクトが必要になります。キャンピングカーなどは、室外に排気ダクトを付けて設置されているようですが、ローザでの設置場所は、室内の真ん中のカウンターの下です。なので、排気ダクトの設置は難しいです。

ガスはあきらめて、出来るだけ車内で運用しやすいものを考えると、ACとDCの2ウェイが良いという結論に至りました。

それと、上開き限定です。

このタイプは、「ポータブル冷蔵庫」と言ったカテゴリーになるようですが、その中でも最も巨大なもので、106Lの容量があります。

ちょっと容量に不安はあるけど、ワインやお酒は温度的にもクーラーボックスに分けたほうが良さげ。

残念ながら日本製はなくて、US企画の製品です。

この手のレジャー用製品は、日本製というのは少なそうです。

輸入販売店から買うか、個人輸入での購入になるでしょう。

ちなみに、この「WAECO CoolFreezer CF110」という製品は、輸入販売店の価格が189,000円。

eBayとかみてると、半分以下の価格みたい。

輸送と税金にいくらかかるか・・・。

ガスボンベが届いたというので、引き取って来ました。

8kgのボンベのサイズは、53cm×28cm。

見た目は、思ったよりも大きく感じたけど、

思ったよりも軽い印象です。

「充填期限 平30〜」、6年後の平成30年に点検ってことです。

製造後20年を超すと、それまで6年毎の点検だったのが、2年毎のインターバルになります。

なので、三度目の点検をやめ、新品を買うのが通例だそうです。

丸鋸ガイドの効果は覿面でした。

いままでいちいち直角定規で直角を出していて、少々手間だったのに、あっさりと指定の寸法で切れるようになりました。戸滑りテープを付けたガイドのおかげでノコのスムーズこの上無し。

丸鋸用のガイドは、実は他の利用も考えていました。

それが、採寸用のガイドです。

中央に位置決めしたベニア板に沿わせて、物差しで採寸しながらスライドさせます。

これで、X軸Y軸の数字を記録していきます。

この数字をイラストレータに打ち込んでベジェ曲線を引き、設計の基礎データにします。

後は原寸で印刷して、まずは薄いベニア板に貼り、仮のモデルを作ります。

実際に合わせて微調整したあと、本制作に取りかかる手筈です。

今の時期、台所で洗いものをするのは、ある意味嬉しい。

温水器からの温かいお湯は、本当に助かります。

そこで、バスカフェの給湯設備をどうするかです。

当初、ガス給湯器をつけるという荒っぽいアイデアも考えていましたが、設置の困難さにあわせて、ガスの供給が難しい現状ではかなり無理です。

欧州製キャンピングカーなどでは、温水ボイラーなどが設置されているそうですが、純国産で手作りキッチンカーには幻です。

仕方がないので身体を鍛えて冷水で・・・はあんまりなので、他の方法を模索しました。

それが、これ「投げ込みヒーター」って選択です。

給排水タンクはまだ決めかねていますが、間口さえ確保できれば、これでお湯を沸かせそうです。

製品名は「沸かし太郎」。

関西系?(笑)

消費電力は多そうなので、営業中にフルに動作させるのは無理がありそうだけど、出車前に沸かしておけば、営業中は温水を使えそうです。

タンクの保温性は確保する必要がありますが。

超遅ればせながら、バスの工事に着手しています。

だいぶ前に採寸したデータを元に、型板の制作です。

手順としては、この型板を元に、運転席と店舗を隔てる仕切り板を作って行く予定です。

運転席後ろの採寸がしにくかったので、中央辺りで採寸しました。

そのデータを元に、4ミリ厚のベニアにカットの線を引きます。

さて、クドいようですが、制作が遅れに遅れているバス工事ですが、

「どうせ遅れるなら」ってことで、やや補修が必要な天井の内装を、いっそ新調しようかって思い立ちました。

で、天井をやるなら、いっそ邪魔なエアコンのダクトもなんとかならねーか?とスケベ根性がもたげてしまい、ちょいと天井やダクトの裏側をチェックしています。

最初は、まぁ緊急時の室内照明として今ある蛍光灯は残すつもりでしたが、さて外して予想外の事実が発覚しました。

そんな事を言ってみたいものです。(汗)

ちょいと前に、キャンピングカーショーが大阪で行われていたんですが、

あろう事か、・・・うっかりしてました。

だめじゃん>自分。

で、調べてみると、その時に出品していた福岡のメーカー「NUTS」が、大阪でアンコールフェアーをやってるって言うんで、行ってきました。

1日発電機のことで悩んでいました。

たぶん、人生でもっとも長く発電機の事を考えていたと思います。

車載の冷蔵庫は、車載のリスクを考慮しつつも、今のところ家庭用を考えています。

冷蔵庫を車載する場合のリスクは、

・移動時の揺れで、コンプレサーにダメージが出る。

・水平が出ていないところでの使用は、故障を誘発する。

・頻繁な電源のオンオフは芳しくない。

などです。

家庭用と業務用の冷蔵庫メーカーに問い合わせましたが、答えはすべて同じです。

では車載の冷蔵庫はどう違うのかと言えば、

・コンプレッサーを使わない直冷式など、振動に強い方式が多い。

・防振対策がされている。

・AC,DCに対応している。

などとか。

加えて、直冷式は一般的には安価な方式とされていますが、車載の冷蔵庫はかなり高価です。

そもそもキャンピングが主な対象なので、容量もさほど大きくありません。

カフェバスの場合、移動時は冷蔵庫の電源は切りますし、出店場所もとりあえずは水平を希望しています。じゃないと困ります。

なので、なんとか家庭用が使えるのではないか希望的観測を持っています。

家庭用コンプレッサー式冷蔵庫の注意点は、起動電流が大きい事です。

予定している冷蔵庫の定格出力は、「電動機:70/75w、電熱装置:130/130W」とあります。

電話で確認したところ、「モーター起動時の出力は定格の10倍」という豪気な返事を頂いたので、それから類推すると、

75W×10+130W=880Wということになるでしょうか。

同様に使う電化製品の出力を計算すると、今のところ2.0VAの発電機であれば間に合いそうな感じです。

もっとも負荷が少ないケースでは、おそらく定格出力の4分の1以下の出力で間に合いそうですが、

とはいえ、やはり余裕はあったほうがいいので、1クラス上も検討しました。が、残念ながらサイズが大きすぎて収まりそうにありません。

なんとか載りそうなのが、このヤマハのEF2000iSってモデル。

大雑把にこのクラスのヤマハのモデル構成を調べてみると、

・EF1600iS(1.6lkVA、排気量:79cc)

・EF2000iS(2.0kVA、排気量:171cc)

・EF2800iSE(2.8kVA、排気量:171cc、セル付き)

っていった感じです。

EF2000iSは、EF2800iSEと同じ排気量ながら、セルは無く、出力が小さいものって事になります。

排気量あたりの出力比では、EF1600iSの半分程です。

単純に言えば、「効率が悪い」です。

実際、連続運転時間も良くありません。

でも、逆に言えば、「無理をしていない」のでエンジンがラクに回ってくれるかも知れません。

最悪燃料が不足しそうなら、タンクの増設って奥の手もあります。

そういうわけで、この非効率なモデルを検討中です。

設置場所は、出来れば床下に収めたいところだけど、始動や給油を考えると、この位置しかなさそうです。

懸念は騒音ですが、乾燥重量32kg+燃料6kg+オイル0.6kg。

完璧な静穏ケースが完成するまでは、お外設置も可、でしょうか。

ガラスの腰が保てば、ですが・・・(汗)。

お天気が持ち直して、

さらに、程々に温かくなったので、

懸案のヒーター外しに取りかかりました。

ヒーターユニットを外すには、ローザの下に潜らねばなりません。

だけど、ローザの地上高は思いのほか低いので、無理無く作業を行うために、車体を上げる事にしました。

ジャッキは、車載の「ボトルジャッキ」。

一応、4tまで対応しています。

ユーザーマニュアルによると、ジャッキアップポイントは、このステアリングロッドの前方のリーフスプリングの下。

ヘッドのばして、ハンドルをコキコキ。

当然、下に潜ってなんで、雨の日にパンクでもしようものなら泣きますね。(笑)

注文から3日で、発電機が届きました。

ヤマハ EF2000iSです。

宅配のお兄ちゃんが、「重い荷物ですよ」って言われて持った箱は、

想像通りの重さで、ズッシリ来ます。

乾燥で32kgってこんなに重かったっけ?

早々に箱から取り出して、キャリングバーで持ってみると、わずかにマシ。

それでも、ガソリン満タンで、クルマから積み降ろしするのはちょっとヤダ・・・。(汗)

料理の試作もまったりですが、

バスの内装工事のまったりぶりは眼を覆うばかり。

ようやくヒーターも外せて、隔壁周りのレイアウトも確定したので、隔壁ドアの試作検討に着手しました。

隔壁は、食堂車として必要なんですが、運転席とつながるドアを付けます。

ドアを付ける理由のひとつは、運転席への乗り降りですが、もう一つの理由に、車両のメンテナンス性確保があります。

ローザのエンジンメンテナンスは運転席と助手席の間の2つのカバーを開けます。なので、隔壁の設置は、エンジンの整備を妨げないように設計せねばなりません。

出来るだけ、整備性を良くするために、ドアは跳ね上げ式を検討します。

バスの室内レイアウト検討中です。

カウンターは今のところ25mmの集成材を予定しているので、同じ厚みの板を探しましたが、まず無いし、米松の集成材でも安くはないので、試作にはもったいないです。

ムサシに行ったら、スタイルフォームに気が付きました。

サブロク(三尺×六尺)、厚み25mmが800円。これなら使えます。

なんたって、軽くてカッターでさっくり切れるお手軽さです。

試作で使った後は、断熱材として利用出来るだろうし、無駄が無いね。

最初に「カウンターが成立するかどうか」を検討するために作ったフレームの高さを調整して、今現在想定している寸法で組んでみました。

進行方向のカウンターの奥行きは、450mm。

後部の横向きの奥行きは、600mmです。

直下に奥行き596mmの冷蔵庫が入るので、その上部を有効に使うためです。

バスに乗せる冷蔵庫「AQUA AQF-12RA」が届きました。

AQUAは、元サンヨーの冷蔵庫部門が、中国のハイアールに移管されて、ハイアールの1ブランドとなったものです。

技術者なども一緒に移ったてことなので、品質の点で日本製品に遜色ないということですが、さて、実物を目にすると、やや部品の取り付けなどに甘いところも見受けられました。

これが、サンヨーの製品だった頃と同じかどうかをしる術は無いですが、中古のサンヨー製があれば比べたくなるところではあります。

購入店は、上新電気の通販部門。

上新電機は、ポイントを考慮すると、価格コムの最安値と変わらないし、アフターも安心感があるので利用する機会が増えています。

長期割引が比較的安いのも魅力ですが、この冷蔵庫は車載するために、1年間の保証も含め、すべての保証の条件外となります。

早い話が、壊れたら自腹です。

バスのコンロとオーブンは、スペースの関係でビルトイン式となります。

とは言っても、システムキッチンではないので、「自立ユニット」なるものが必要そうです。

ネットで調べると、それほど大したものではないのに結構いい値段です。

「リンナイ 自立ユニット UKR-U603」

ヤフオクに出ていたので、実売の3分の1程の値段で落札出来ました。

送られて来た商品は・・・

パソコンで「スムージング」と言えば、アンチエリアスの事ですが、

クルマでは、窓をパネルで埋めたり、ボディーの凸凹を均して、プレーンなボディー形状にする事をいうらしいです。

キャンピングカーなどでは、「窓埋め」と言って窓をパネルで埋めて、必要最小限の窓ガラスにすることが、イメージ的にも、機能的にも良しとされているようです。

カフェバスも同様に、厨房側の窓は埋める予定なので、シミュレーションしてみました。

広畑のムサシで、半透明の養生パネルを買って来て、両面テープで貼付けただけです。

パネルは、0.5mmほどの亜鉛鋼板を考えていますが、半透明も障子っぽくて悪く無い感じです。

室内灯が点けば、中の人影がうっすら見えるのも面白いかも。

車検も考慮しないとダメなので、何でもオッケーってわけにはいかないでしょうけどね。

日が暮れたら、室内灯点けて、夜の雰囲気も試してみる予定。

さて、ダクトも無くなり、骨組みを作っていく上でのクリティカルな問題も解消されつつあるので、具体的な設計を考えていく段階です。

素材選びは重要案件の一つです。

車内という前提条件があるので、普通の店舗の設計のようにはいきません。

今のところわかっている事は以下の通り。

・軽さは正義。軽ければ、それを支える部材の強度も少なくて済むし、何より車へのストレスが減ります。

・強度は大事だけど、移動中は荷重の向きや大きさが変わることを考慮する必要あり。強度だけでなくて柔軟性も大事。

・試行錯誤の連続のはずなので、改造や改修が容易な設計にすること。完成は無いと思え。

・廉価であること。これ大事。

さて、実際にどうするかです。

骨格素材は、合板を考えてます。

集成材は、強固ですが重い上にやや高価です。

骨格は柱の組み合わせて強度を得るよりも、合板を使ったほうが接合が少なくて強度を得られると判断しました。

イメージ的には、飛行機の設計に近いですね。

当初、金属のアングルを使う案もありましたが、重量がかさむ上に、設計の自由さの点で難があることがわかりました。

合板は、「ランバーコア」をメインに考えています。

ブロックの木材(ファルカタと呼ばれる植林木)をラワンやシナの板材でサンドイッチしたもので、比較的軽量です。

普通の合板のほうが強度的には優れるようなので、強度が必要な箇所はそちらを使います。

木材に拘るわけでは無いので、条件に合えば樹脂や金属素材も併用します。

さて、相も変わらず、バスの工事はまったり進んでいます。

目下、隔壁の固定方法を思案中。

隔壁は、何かものを下げたり、支えたりって事はない(若干あるかな…)けれど、容易に前後にずれないくらいの強度が必要です。

ガッチリと太いボルトで固定出来ればベストだけど、閉じたフレームの板なので、ボルトやナットで固定しにくいです。

なので、壁などに木ネジを打ち込むの同様にフレームにねじ釘を打つなどして固定せねばなりません。

ただ、これも問題で、車の場合は振動があるので、直接ねじ釘で固定する方法はどうやら上手くないようです。

実際、ローザのエアコンダクトも内装も、すべてナイロンのパーツか、あるいは、それを介してビス止めされています。

自作キャンピングカーのサイトなどを見ると、いったん木材などをねじ釘でフレームに固定して、その木材に対象物を固定するようにしていますが、これは、修正のしやすさと振動対策があるのではと思います。

そんなけで、内装工事を進めるにあたり、破壊したクリップも含め、姫路の三菱ふそうに行きました。

バスの車内で作業をしていると汗ばむ日が増えてきました。

本格的な夏はまだまだなのに、

これが、

けっこう、

ア・ツ・イ・・・。

内装を剥がしたからって言っても熱過ぎです。

熱さの原因は、後付けされた金属のパネルにありました。

金属のパネルが、ルーフで受けた熱を蓄熱して輻射熱となっている事がわかりました。

これじゃぁ、夏場の暖房器具です。

なので、剥がす事にしました。

雨の日曜日にもかかわらず、車載用のコンロやオーブンと内装工事用のサンプル板材などが次々に届きました。

さて、懸案の車体フレームへの柱の取り付け方法がほぼまとまりそうです。

なんとか、既存の穴を利用して固定する事を考えていましたが、どうやら強度を出す事は難しそうなので、新規にフレームにビスを追加します。

ビスを付けるフレームは中空形状なので、ボルトナットでは溶接をしない限り無理です。

ビスは、「タッピングビス」になりますが、さらに固定の強度を得るために、「バーリング」という処理を検討中。まぁ、専用の機械などないので、丸釘のようなもので穴をあけてタップを切るくらいのものだけど(汗)。

「梁」となる木材をまずフレームにタッピングビスで固定して、その梁に、金具で柱と隔壁を固定します。

さて、フレームへの土台を作るわけですが、

大工仕事ビギナーなので、まずはお試しです。

一応、ドリルビスでやるってことで、必要なビスを買って来て、ちょいと試してみたわけですが、

これが・・・上手く・・・いか・・ない。

なかなかドリルビスが入っていかない、というかほぼ入らない(笑)。

前回剥がした鉄板(t=1.5)で試したんですが、何が悪かったのか、貫通は無理なようでした。

さほど強力でもないマキタのインパクトドライバーにも厳しそうだったので、ドリルビスはあっさり断念してタッピングビスに変更です。

それよりも、ガッカリなのが、ジグソーで行った土台の柱のカットです。

厚さ40mmほどの柱に大きなRを付けてカットしたわけですが、これがご覧の有様。

どうしても傾いて切れてしまいます。

台座を手で押さえながらやったのに。

仕方がないので、こちらは、丸鋸で多角形に切って均していくことにしました。

まだ土台やってます(汗)。

ジグソーで上手くいかなかったので、今度は丸鋸を使いました。

うちの古いマキタの丸鋸は直角が甘いんですが、それでもジグソーよりもマシ。

車体のルーフのフレームに合わせて、梁の上面を大きな曲線で切るわけですが、普通に丸鋸で曲線は切れません。なので、直線で多角形に切っていきます。

ある程度切り残りが薄くなれば、少しの大きな曲線も切れる様になります。この繰り返しで若干大きめにカットしました。

「下請け」、「町工場」。

こんな言葉がけっこう好きです。

で、そんなシーンに必ずあるのが、旋盤とボール盤。

機械油に塗れたボール盤を、同じく油にまみれた工員が職人的仕事をする、そんなシーンにあこがれがあります。

カフェバスでは、どうやらこれからの作業で、このボール盤が必要になりそうなので、先日アマゾンでポチしました。

土台となる梁にダボ穴を付けるのとか、ドア枠の柱にほぞを組むのとか、間近の作業にも必要です。

今後のガレージライフにも必須と言えます。

安いものではないんだけど、破格に安いものがあったので、つい。

お値段、驚きの7980円!

ま、当然のmade in Chinaなんですけどね(汗)。

バスの採寸てーのは、とにかく面倒です。

仕込み所のレンジフードでも、水平垂直が出ていなくて苦労したけど、

バスは基準点が良くわからないです。

なので、あらかじめ図面を引いて部品を作る、みたいな洗練された作業は、なかなか難しいんです。

とは言え、基準点は決めないとダメなんですが、その基準関わるところが、今やってる隔壁です。

この隔壁。実に色んな設計要件が重複しているので、長らく設計に時間を要していましたが、その第一歩が、基準点に接する位置にある、隔壁のドアの下側フレーム。

この位置関係は、そこに繋がるカウンターやキッチンの要であるし、隔壁とコンロに挟まれたスペースに収まるガスボンベを、容易に取り出せる構造にしないといけないし、遮音のためのドア構造にする事も必須条件でした。

ドアを、エンジンの整備に邪魔にならない構造にするためと、ミッションへのアクセスを妨げない構造の桟にする必要もありました。

色々とアイデアを練った結果、ドア下の桟を取り外し式とすることにしました。

ただ、床面は、エンジン関係の出っ張りがあるので、これをクリアする形状を成形しました。

さて、大事な大事な隔壁の位置決めです。

フレームに据え付ける梁と、ミッションの凸凹をまたぐ桟が出来たので、ドアの枠を兼ねる2本の柱を仮止めして、設置の位置を決めます。

偶然か、はたまた必然の結果か、梁のセンターが車体フレームのセンターと思しきホールの中心線と一致したので、ここを左右のセンターとしました。

以前の改装の際のマーキングと思しき線も同じ位置にあったので、たぶん間違いは無いでしょう。

続いて、仮組した柱と桟(=ドア枠)を規定の位置に微調整して直角を出します。

そう言えば、こんな道具を持っていた事を思い出しました。

指定した角度にまっすぐ切れるって触込みのノコギリです。

これを買ったのは、確か独立して間がない頃のはずで、たぶん15年程前かな。

仕事机を作ろうって時に、「こいつぁスゲー!」って勢いで買ったけど、ほぼ未使用な感じ。

何度か断捨離の機会はあったものの、タイミングを逸して、押し入れとガレージで熟成していました。

ま、DIYレベルの造りなのでガシガシ使うには不向きだけど、ニッチな用途には力を発揮しそうに思います。

難点は、肝心のノコの切れ味がイマイチな事。

ほぞの制作に使えるかも知れないとうすく期待しています。

いきなりほぞを作るなんて度胸は、さすがに無いので、

練習の為に作ってみました。

人生初ほぞ作り、ほぞデビューです。

おまかな作り方は本はDIY本を読みました。

本当は、もっと丁寧にやらないとダメ見たいだけど、

とりあえず、感覚を掴みたいので、ザックリとです。

使ったのみが片ちびしてまっすぐに入らない点は×。

必殺の垂直切りノコは、なかなか良い仕事をしたのは◎。

だけど、縦切りが出来ないのは×。

父に借りた万能刃のノコでは細かな細工がやりにくいので×。

ほぞが出来たので、梁にビス穴をあけて車体に取り付ける段階です。

ビス穴の制作過程は次の通り。

1.ダボ穴(直径10mm)を開ける。場所に依って使用するタッピングビスの長さが異なるので、深さはそれぞれに対応した深さにします。

2.ダボ穴のセンターに直径4.5mmの穴をドリルで開けます。この穴はハンドドリルで穴をあける時のガイドにするもなので、貫通しなくてもオッケー。

3.次に梁を車体に位置決めして仮止めした後、金属用のドリル(直径4.5m)で梁のビス穴を貫通させ、フレームに突き当てます。この突き当てがポンチ代わりとなります。

4.いったん梁をはずし、マーキングしたところに、今度は直径3.2mmのドリルで穴を開けます。

5.再び梁を仮固定して、ビス穴にタッピングビス(直径4mm)をセットして梁を固定すれば完了。

文章で書くと面倒そうですが、ガイドのおかげでビスはまっすぐに入っていくので、簡単かつ失敗もありません。

バスのフレームに家具を固定するための部品です。

「土台」などとも呼んでましたが、正式な名前はわかりません。

船や飛行機の場合、「肋材」や「小骨」とかって言うらしいけど、

もともとそれに近いフレームがあって、それと内装を接続するためのパーツですね。

「連結リブ」?

まんまですな。

内装を進めていくに従って、場所に合わせてそんな部品をいくつも作っていくわけですが、

内装を固定する都合上、あるいは、ビスの長さが足りない時、ダボ穴を開けてビスの頭が出ない様にします。

このダボ穴開けは楽しい作業ですね。

バイスに挟んで、キュイーンてやるだけで、きれいな穴が開くわけですから。

丸鋸なんて当たりに粉塵をまき散らして憂鬱なんだけど、ボール盤はちっこい木屑がちょろっとでるだけで、掃除も楽です。

7980円という、ディナー程の値段のボール盤ではあるけど、木工に使う限り全然使えます。

殆どは隠れるパーツなので、そのままでいいんだけど、ついサンディングしてしまいます。

車の車内は、温度差が激しかったり乾燥したりするので、木には過酷な環境です。

乾燥でが進むと変形したり割れたりします。

実際、車内に放置していた木材が割れかかっています。

なので、保護のためにワトコオイルを塗りました。

なんか製品の部品らしくなって、楽しくなります。

厨房のレイアウト検討のため、買っていたコンロとオーブンを、大体の位置に置いてみました。

因に、コンロはリンナイ・ビルトインガスコンロ・メタルトップシリーズRS31W13H2R-B、

オーブンはリンナイ44Lコンベック(電子レンジ機能無)RSR-S51C-B-LPG。

左右、背面、天井の3面には防熱板とフードが付きます。

右側窓ははめ殺しにして、換気扇を付けます。

換気扇は天井に排出したいところだけど、一部フレームを加工しないといけないのと、排出した後の排煙のコントロールが難しそうです。

左壁のコンロの横の壁には、コンロで使う調味料関係を並べられるか?

カウンター下のスペースは利用可能で、壁はカウンターから天井までのみです。

コンロ背面の防熱板の上あたりのスペースは、フライパンなどを置くスペースに取りたいところだけど、コンロとオーブンの廃熱がどの程度か。

換気扇は、車幅に収めないとダメなはずなので、収納タイプにする必要がありそう。

ってかあるの>収納式?(笑)

コンロとオーブンの後の壁を隔ててガスボンベが、床下にはガソリンタンクがあります。

安全性を突っ込まれないように設計しないと…。

隔壁のパネルを貼る段になって、厨房の設計を確定する必要に気が付き、

そのためにコンロとオーブンを仮置きしたところ、

まずヒーターの穴を埋め無ければ行けない事に気が付きました。

そこで、これからの作業のためにも、床面の穴や段差を無くしてフラットにする工事を進めることにしました。

まずは、前側のヒーターの穴。

前側のヒーターは、直下にガソリンタンクがあるせいで、金属パネルに取り付けたヒーターを、床上から床に固定してあります。しかも、改造のためにかなり複雑な形状の穴が開いていました。

まずは、加工しやすいシンプルな形状にカットします。

隔壁の製作は、カウンターの構造とも関連して来る事に気が付いたので、カウンターの設計を詰めるために模型を作りました。

どんなに簡単なものでも、模型を作ると見えていなかったところに気が付きます。

当初、基本設計は角材メインで、筋交いを入れて強度を得る構造を予定していました。

しかし、角材の厚みがデッドスペースになることと、筋交いを入れても強度を得られるか不安になったので、板を張り合わせた構造に変更しました。

ただし、板材は合板ですら重いし、集成材はさらに重くなります。

車両の重量は抑えたいので、合板でも軽めのランバーコア材を使うことにしました。

ランバーコア材は強度こそラワン合板に劣るものの、反りが少なく軽量なので着目しました。

ただ、木ネジなどの保持力も劣るのでランバーコア材同士を直に連結すると強度が足りなさそうです。

そこで、ジョイント用の角材を介して接着剤と木ネジで固定しようと思います。

1984年製のマキタの丸鋸がどうにも直角が出ないので、ポチしました。

日立工機のFC7MA2です。

スペック的には、「1050W、鋸刃径190mm、アルミベース」って製品です。

あとは、「ブレーキ付き」、「平行微調整機構付き」みたいな。

スタンドバーにとってカウンターってーのは、最重点箇所なわけで、

製作にも、かなり力を入れなければいけないところです。

とは言え、車載って特殊な条件もあるので、まぁ、普通のお店のようにもいきません。

カウンターの天板として考えているのは、集成材です。

一枚板というのはそれなりに魅力はあるけど、反りや重量の点でまず無理。

そもそも、カジュアルな線を狙っているので、一枚板は逆に重厚過ぎますね。

そんなわけで、集成材にするのは決定なんだけど、問題は木の種類です。

カジュアルさで言えば、ファミレスなんかでも使われているパイン系が安くていいですが、ちょっと所帯染みた雰囲気もあるので、もう少し頑張りたい気持ちもあります。

タモ、ナラ、ゴムといった木がその辺り。

それも、木の密度が高く、硬く重い木で、グラスの角を当てれば「カンカン」って硬質な音がします。

パイン系は柔らかいので「コンコン」かな。

杉や檜の集成材なんてのもあるけど、和食レストランでもないのでちょっとイメージが合わないです。

重さを考えると、杉や檜はいいんですけどね。

厚みは、30mm…といきたいところだけど、やはり重さの関係で25mmを考えています。

奥行きは、今のところ450mmですが、500mm案も残っています。

ま、木の種類は、実物を見て検討するとして、もう一つの懸案事項は、「木の反り」対策です。

集成材は反りが少ないものなんですが、それでも反ります。

独立した時に作った集成材のテーブルは、片面のニスを怠ったために見事に反ったし、両面ニスをぬったものも僅かに反りました。さらに、ファンヒーターの温風で木が剥がれたりもしました。

テーブルに較べれば奥行きは浅いものの、温度変化の大きな車内なので条件はずっと悪いです。

なので反りへの対策は必須でしょう。

奥行き方向、つまり集成材の板が並んだ方向に対して直角にリブを立てる(吸付き桟)のが一般的なようで。

下駄の足みたいな感じですね。

これは、先に作った模型の長て方向の強度を得るためのリブも合わせる必要があるので、かなり面倒な工作です。

さらに、冷蔵庫と天板のとクリアランスはあまり無いので、これまたギリギリの攻防になりそうです。

ってか、駆け出し日曜大工に無理じゃね?

そろそろ天井のパネルに使うシナベニアも発注をかける時期なので取り付け方法を真面目に考えています。

パネルは、ジョイナーで固定しますが、当然既製品は合わないので、作るしかありません。

「トリマー+横溝ビット」かな?

天井パネルとダクト部分パネルの継ぎ手(ジョイナー)の構造を考えています。

木のパネルを木のジョイナーで繋ぐのは、ちょっと和風タッチになりそうと、既存のアルミジョイナーを検討しました。で、ネットのカタログで良さげなのを見かけたので、近場のホムセンに行ったらありません。

最終的に3軒のホムセンを、計90km以上走って探したのに、目的のアルミジョイナーの現物は見つかりませんでした。

田舎の限界ですね。

とりあえず、ネットでサンプル買うかぁ・・・。

その帰り、ランチの王将餃子のひだを見ながら閃きました。

「もっとシンプルなのでいいんじゃね?」

アルミは、ただの板にします。

これなら、どこのお店にもあります。

固定の板の隅をカットして横溝にして、このアルミの板でカバーする感じ。

ビス頭は見えるけど、皿頭のタッピングネジなので殆ど目立ちはしないでしょう。

パネルのジョイナーは、すべてこの方式でいこうと思います。

早速試作だな。

サクッとジョイナーの試作をしてみました。

新しい丸鋸は、ほぼ狙い通りの厚みでカットしてくれます。

作り方は、ただ切って張り合わせて、ビス穴を通し、ほぞ穴というか四角いダボ穴を掘っただけ。

製作時間5分。

アルミ板の代わりに2ミリ厚のバルサを使用。

若干の修正はいるけど、ほぼ問題無さそうです。

デザイン的には、この20mm幅は目立ちすぎるので半分くらいにしたいところ。

2mm厚だと、皿ネジを面に出来るかどうかってとこだけど、厚みは増やしたくないかな。

アルミのフラットジョイナーは、製品である事を確認済み。

皿ネジ用の面取りを「ザグリ」ってそーで、それようのドリルの刃が居るみたい。

穴開けと面取りを一度に出来る「面取りドリル」なるものもあるそうで。

次は、細身のモデルの試作です。

雨がいい勢いで降り続いて木工作業が出来ないので、設計に専念中。

車内の主要照明設備の元になる配線ダクトの取り付け方法を考えました。

今のところ、車内天井の中央に、天井パネルのジョイナーを兼ねた配線ダクトを設えて、ここに厨房とカウンターを照らすスポットライトを設置する計画です。

理想を言えば、カウンターの真上と厨房の真上に分けたいところだけど、なんせ室内高が無いので、照明に頭が当たってしまう恐れがあります。なので、車内の真ん中に設置します。

ローザには、元々バッテリーで点灯出来る室内灯の蛍光灯が3個備わっているので、こちらは、万一発電機が止まった場合の非常灯として、組み込む予定。

交流であれば、給電を発電機からバッテリーに切り替えれば済むのだけど、24V仕様なら厄介そう。

できれば、どちらかに合わせたいところ。

そろそろ電気系も考えていかないと・・・。

予告の通り、アルミパネルを使った、ほぼ最終型仕様のジョイナーを試作しました。

作り方は前回と殆ど同じ。

図面に従って、2枚の板を切り出し、今度はアルミの板を合わせて接着します。

アルミのフラットジョイナーは、2mm厚、幅15mmです。

10mmではさすがにパネルの保持が難しので、まぁこの辺がギリギリかなって判断。

パネルを挟み込む部位の板は、幅が6mm程になったので、当然強度は落ちますが、最後はビスが支えるのまぁ問題ないでしょう。

板材はツガを使っています。少し固めの木質の方が良さそうです。

接着が完了したら、ビス穴を開けます。グロメットに適したビスは径3mmの長さ25~30mmのもの。

ビス穴の径は3.2mmとしました。

さて、材料が届いたら、いよいよカウンターを含む製作に挑むわけですが、

具体的な製作行程を把握するために、同じ構造で椅子を作ってみる事にしました。

これまでの経験上、実際に作ってみると、組み立て順序に依っては、なかなか作りにくかったり、インパクトドライバーが狭くて入らなかったりなんてことがあったからです。

さて、板材の仕上げはウレタンニスで行く方向に決まりつつあるので、今度は、ウレタンニスのツヤの度合いを決める為に塗装のサンプルを作る事にしました。

ちなみに、「ウレタン塗装」と言っても、二液性の強固なやつではなくて、刷毛で塗れる一液性のウレタンニスです。

板材は、シナベニアとパイン集成材です。ツヤ100%、ツヤ:ツヤ無し=50:50、ツヤ無し100%を、1回塗り、2回塗りで試しました。

追い込みで、毎日ガレージで作業をしていると、

ほぼ連日「だれか」が来ます。

一番良く来るのは、ご近所で、とてもDIYが得意なMちゃん。

田舎の常で、年上の人でも、子供の頃に一緒に遊んでいた名残で、大人になっても「〜ちゃん」です。

Mちゃんは、たぶん私よりも一回り上のはずだけど、男前で若く見えます。

なによりDIYが得意で、ガレージやら塀やら内装やら、兎に角作る事が好きでセンスもなかなかです。

まぁ、そう言う事なので、私には師匠であり話し相手でもあります。

続いて来るのは、ファットな体型のKちゃん。

土木関係の仕事の経験があるので、それなりに私の仕事に口を出してきます。

地域の情報通で、色んなうわさ話が一番の好物です。

医者に、甘いものとお酒を止められているので、ストレス解消のためにも、私のガレージで過ごされていると読んでいます。

お隣のHちゃんも良く来られます。

来るたびに、「これじゃ出来ひんどー」ってこぼされます。

見た目は「笑わない鶴平」ですけど、元警察官のため、私が敬礼すると反射的返してしまいます。

猟師なので、食材の調達でお世話になる予定です。

最も若いMさんは、20代の半ばかな。結婚を機に他からきたお兄ちゃんです。

若いけど、飲食店の経験があったり、野菜作りをしていたり、なかなか多芸な若者です。

おしゃべり好きで、滞在時間はもっとも長いです。

先日は、かなり異色な人も来ました。

近所をパトロールする派出所の若い巡査さんです。たぶん、30代の前半?

以前から、ナンバーが付いていなマイクロバスと、ガレージで何やら怪しげな活動をしているオッサンが気になっていたようす。

パトロールの一環って思って話していたんですが、なんかバイクやガレージに興味があったみたいで。

カフェバスが出来たら、お客になってもらえそうです。

その他にもまだまだ来訪者は居ます。

皆がお客さんになってくれる事を期待したいです。

天井のセンターのリブ(背骨?バックボーン?建築でいえば、棟木か桁かな)の部品が出来たので、取り付け工事に掛かりました。

・・・が、車内の温度は、43度!

熱めのお風呂でんがな。

ま、サウナだと思えば・・・ってムリ!

つか、危険。

前みたいに、熱中症の症状が出るのは間違いないので、中止。

ガレージもそこそこ暑いので、シエスタしました。

隔壁には、色んな難しい条件がありますが、

後から発覚したのが、この部分。

自動開閉ドアのエアーシリンダー周りの処理です。

元々薄い板金のケースで覆われていたので、隔壁はそのケースに密着させる設計でした。

が、です。

よく見ると、そのケースはただ機械部分をカバーしているだけで、隔壁の一部には成り得ず、「穴」同然であることに気が付きました。

ってか、もっと早く気づけよ>自分、です。

この箇所が実に面倒な構造と位置関係で、ドアの開閉動作に従ってシリンダーが振れ、カバーには助手席の取り付けフレームが割り込んでいます。形だってあちこち凸凹・・・。

とにかく、現状の板金ケースではどうしようもないので、合板+吸音材で対応することにしました。

例によってスチレンボードを両面テープで貼り合わせ、大まかに型取り。

このやり方は最も手軽で、かつ正確な型が取れますね。

スチレンボードは安くはないですが、使い回しが効くので、デメリットが殆どないです。

まだまだ完成は見えないカフェバスですが、

そろそろVI(Visual Identity)も考えて行かなくては、前宣伝も出来ません。

少し形が見えてくれば、バスやメニューの完成予定画像、さらに完成間近になれば、プロモーションムービーでも作って、準備サイトで作って広報活動開始の計画です。

急遽名刺が必要になたったので作成しました。

朝1時間程でざっくりと仮製作です。

その後、若干違和感がある右足の怪我の診断に行きました。

まぁ、半分以上は例の美人先生が目的です。

待合室で待っていると、意外に早く名前を呼ばれました。

だけど、美人先生の診察室じゃないー!

看護士さんが出てきて、「○○さんは、どこの怪我でしたっけ?」

私:「え〜っと、両方!」

看:「え?両方?、え〜っと確認しますね。」

美人先生じゃないと、来た意味ねーじゃん。

ハラハラしながらしばらく待っていると、今度は美人先生の診察室から呼ばれました。

やったー!皮膚炎の治療も頼んだ効果です。エラいぞー自分。

ま、怪我の方は直って行く段階で仕方が無いってことで。

帰り際には、しっかりと「秋にオープン予定のお店」情報のちょい出しをして、このために作った名刺を渡したのは言うまでもありません。

隔壁ドアの下側の枠は、ミッションカバーの開閉のために取り外せる構造です。

そのためのほぞとほぞ穴を作りました。

普通の組み手とは、ほぞとほぞ穴が逆ですが、木目の関係で、素人にはこれがとっても厄介。

そもそも脱着構造のためのほぞなので、それほど強度は要らないってことで、ほぞは釘で後付けにしましたが、ほぞ穴を掘るのは面倒でした。

ペースが遅くて少々恥ずかしい今日この頃。

ようやく、隔壁パネルの切り出しに着手しました。

例によって、スチレンボードの切り貼りで型取りです。

型取りは、このやり方がホントにラク。

ベースは4ミリくらいがちょうど良さげ。

スチレンボードは直線なので、ポイントを押さえて両面テープで固定して行きます。

隔壁ドアの切り出しのために蝶番を買ってきて、同程度のパネルを仮置したところ問題が発覚しました。

どうも、ドアの重さに蝶番が絶えられそうにないようです。

そもそも防音のための隔壁なのでドアにも相応の防音性能を求めたので、蝶番は開閉時のみ支えてくれればいい、ってくらいに思ってましたが、走行時の振動や荷重の変化には相当に強固な蝶番でないと無理みたいです。

じゃ、いっその事、蝶番なんてつけないってーのもあり…かな。

でも、それじゃぁ使いづらいので、雨戸タイプのスライド&取り外し機構を検討する事にしました。

さて、超ロングコンパスを駆使して、前後の垂直出しの巻です。

たぶんここは水平だろうと思える辺りにコンパスを設置して交点を出しました。

ルーフの前後は微妙に絞られているので、天井の水平も怪しいですが、真ん中辺りは、まぁ水平じゃないかなという希望的観測ですが、とりあえずそう信じるしかないです。

まずは仮の柱を立ててみる事にしました。

ドアをつけるにあたり、そのロック方法も検討中です。

ドアと言っても「防音」のためのドアなので、むしろ「ハッチ」と言えるかもしれません。

「ハッチ」というのは、コトバンクによると、「船において,貨物倉やその他の区画への貨物の荷役や物資の出し入れ,あるいは人の出入りのために甲板に設けられる開口。」だそうで、「暴露甲板に設けられる場合は水密,強度,剛性を保持するため周囲に縁材(ハッチコーミング)をつけ,この上にハッチカバーを展開する。」とあります。つまり、気密性を保つためのパッキンを備えて、ある区画を密封する機能をもった開口とのことなので、やはりハッチのほうが近いです。

ちなみに、車の「ハッチバック」はここから来ています。

そういうわけなので、隔壁のドアも気密性を保つために、パッキンをつけ、しっかりと固定する必要があります。

スライド方式が決まって、シートベルトと巻き込みユニットの回避が懸案だった隔壁ですが、

あっさり解決策が見つかりました。

ま、単純に、干渉する箇所を避ける構造にしただけです。

しばし頭を捻っていたんですが、こういう時は机の上じゃなくて、現場を観察するに限ります。

隔壁パネルを二重に重ねてずらせば、十分にユニットを避けられる事に気が付きました。

構造はやや複雑になるものの、隙間を調整しやすいとかメリットもあって、むしろ良い方向です。

あっさり開きドアをあきらめて、戸袋形のスライドドアにしたのは正解だったようです。

自動ドアのエアーシリンダーを覆う箱が出来ました。

板材は、そこらへんに転がっていた11mmのラワン合板。

強度は必要ないので木工ボンドによる接着です。

床に凹凸があったり、助手席のフレームが食い込んでいたり、

採寸はちょっと面倒だけど、小物だし、水平垂直も関係ないので気楽に出来ました。

切りっぱなしの木材ってーのは、いい感じで乾燥が進むので、そのままにしておくのはなかなかマズいです。

そういうことなので、とりあず、隔壁の塗装を済ませて、可能な限り固定することにしました。

内装の中に収まる骨格部品はワトコオイルでのオイル引きで、外に露出する部品は、基本ウレタン塗装をします。

ワトコオイルの塗布は簡単なので使いましたが、高温の車内では乾燥が進むので、可能ならウレタン塗装にした方が良かったかもしれません。

今週の暑さは結構なものです。

さすがに最も暑い時間帯は避けてますが、夕方の4時頃でも軽く40度以上あります。

天井の断熱材を剥がしているので、もう熱いのなんのって。

中で作業を始めると、3分程で汗が吹き出て来ます。

でも、続けていると慣れて来るから不思議。

だいぶ暑さへの耐性が出て来たみたいです。

隔壁も固定作業のみになって、気が楽になったのも効いてますね。

固定リブのレイアウトミスから助手席の位置変更を余儀なくされたので、シートレールの穴開けをしました。

ボール盤で金属に穴をあける場合、使用するドリルの径が大きい程回転速度を低くするのがセオリーだそうで、ベルトを張り替えて、もっとも低い700回/分にしました。

ドリルの径は11mmのハイス鋼です。

オイルを差しながらグリグリやっていると、なんとチャックが抜けて焦りました。

さて、次なるハードルは、コンロ&レンジフード周りです。

ここは隔壁と同じくらいかそれ以上に難しそう。

最初に考えるべき事は、オーブンとコンロの固定方法です。

当初は、自立ユニットを組んでオーブンを床に固定すればいい、ってくらいに考えていたんですが、どうもそう簡単には行きそうにありません。

オーブンは40kg、コンロは7kgほどあるでしょうか。重心の位置も高いこれらの慣性重量を支えるには、床の固定だけに頼るのは厳しい感じです。

さらに、オーブンやコンロは、室内への取り付けに耐えるだけの強度しか確保されていないので、想像以上に造りが華奢です。自立ユニットは薄い鉄板の貼り合わせのようなものなので、別に支える構造体が必要そうです。

早い話が、オーブンとコンロがすっぽりと収まる箱かフレームを作って、それをしっかりと車体に固定する方法を検討中です。

積載する重量物のなかで、固定方法に悩むのが、可動するものです。

ガスボンベは、充填の折りには引き出して積み替えねばならないので、少しでも負担を減らす様に、キャスターをつけて引き出し式にする予定です。

コンロが載ったオーブンのユニットも、設置のためのキャスターが付いているし、メンテナンス時には引き出すことになるでしょう。

この場合の問題点は2つ。

ひとつは、キャスターがある為に固定がしづらい点です。

もうひとつは、仮にガッチリと固定出来たとしても、振動や衝撃をもろに受けるキャスターの車軸にはそれほどの強度を期待出来ないという点です。

これらの事から、キャスターを生かしたまま固定する事は得策ではありません。

論理的は、可動の時だけキャスターが出るのがベストです。

実際にそういった機構を持ったものもあるけれど、そういうのを手作りするのは少々困難だし、出来ればシンプルに行きたいところ。

こういうアイデアを考えるのは、机の前よりも現物を弄りながら考えるの一番です。

そんなわけで、山崎のナンバまで1号を飛ばしました。

さて、キャスターが並ぶ棚の前で、キャスターを弄りながら考えていると・・・閃きました!

それがこれ。

キャスターの固定位置に溝を作り、そこに嵌り込むと同時に、別途つけた防振ラバーで受けるようにします。

この構造なら、完全に固定と可動が両立できるのでは?

と、やや浮かれています。

早速、明日から実験開始です。

コンロとオーブンやら、ガスボンベやら、換気扇やら、

重要案件の設計で知恵を絞っている最中ですが、

気分転換に、発電機の設置シミュレーションを進めてみました。

これまでのところ、運転席と助手席の間に設置して、排気管はエンジンルームから外に排出しようってところまでザックリと考えたのみです。隔壁で発電機の騒音をシャットアウト出来るのか、実際の100%の確信を持っていたわけでもないです。隔壁が出来つつある今、軽く実験してみました。

ずっと厨房の換気扇は「プロペラタイプで窓に付ける」ってつもりでしたが、

ここにきて、天井に付ける「シロッコタイプ」に傾いています。

比較すると・・・

【プロペラタイプ】

○設置面積がコンパクト

○排出能力が高い

○窓側に設置なのでレンジフードの高さを確保出来る

○価格が安い

×グリスフィルターを付けられない

×音が大きい

×天井設置は未知数

×レンジフードが必要

×外の風が吹き込むと排出能力が落ちる

【シロッコタイプ】

○レンジフードを兼ねる

○音が静か

○排出口は最小限の面積で済む

×排出能力はやや劣る

×価格が高い

×設置面積が大きい

こんな感じか。

主には、設置の制限でプロペラタイプを考えていましたが、比較的薄型のものがギリギリ収まりそうである事がわかりました。

この東芝の製品(VFR-36VP)は、排出口の向きを選べて、しかも予定する設置場所では、うまくフレームを避ける位置にあるので非常に好都合です。

取り付け位置は、高さの関係で若干左側にオフセットしそうですが、今のところ支障になる問題はなさそう。

ほぼ決定かな。

さて、厨房・カウンター回りの製作に入る前に、そろそろ電気関係の配線を考えねばなりません。

カフェバスの営業時の電力は全量を発電機で賄われるので、キャンピングカーのようにバッテリーは絡まないので、比較的シンプルです。というか普通の家と変わらないかな。

とはいえ、電気の事はさっぱりなので、ちょっと勉強せねばなりません。

最も簡単に考えるなら、発電機に繋いだコンセントに、ずらずらと必要な機器を繋げるだけですかね。

でも、オーバーロードで発電機を停止させない為には、分電盤が要るかな。

となると、配線はもう少し複雑になりそうです。

週末の雨は久しぶりなだけでなく、

ずーっと続いた猛暑を解消してくれました。

だから、製作作業もすこぶる快調・・・ってわけにもいかないんだなこれが。

前から詰めていて、少しでも客室を広く確保したいとか、

レンジフードの設置に自由度を持たせたいとか、

まぁ、ギリギリの事情がからんで、目下のところ発注部品の到着待ち状態。

待っている部品の一つは当然フードレンジファンだけど、

もう一つは、これ。

発注していたレンジフードファン(東芝キャリア/VFR-36VP)が届きました。

早速開封して製品をチェック。

がらんどうなので、大きさの割には軽く感じるけど、絶対的な重さは11.5kgとあるので、ファールディングバイクの鶴号よりやや重いです。

これを、揺れるバスの天井に取り付けるのは、結構まじめに考えなきゃ不幸な結果になりそうです。

シートスイッチが普通の昨今、ボタンが機械式なのは、個人的に◎。

シートスイッチは、汚れにくくて防水性も確保しやすいけど、節度感がないので嫌いです。

レンジフードファンって、不思議と機械式ボタンが多い気がします。

ただ問題がありました。

どうも、ボタン回りの強度が不足気味で、ボタンを押すたびに筐体がしなります。

ボタンが付いているスイッチパネル自体もやや浮きがあります。

ま、不具合でもないし、信頼性にも関係しないとは思うんだけど、操作フィールが悪いです。

コストダウンが徹底している最近の家電って、なんか造りが簡易になって、操作フィールが悪くなっている気がするけど、気のせい?

こういうのを使い続けるのはイヤなので、買った早々に改良を加えることにしました。

発注していた自動切替調整器が届きました。

正直なところ、「もちょっとコンパクトにならんかなぁ」て大きさだけど、

「安全」の二文字には換えられない、って製品なので仕方が無いですね。

地上で扱う製品では、たぶん最も安全に留意した製品らしい質感の良さを感じます。

床シートのロンリウムが届いていたので、エンジンカバーのトップを張り替える事にしました。

なかなか剥がれないかと予想していたのに、もう簡単にペロ〜ンと剥がれます。(汗)

接着剤の耐久性の限界と暑さのせい?

ま、手間がかからなくて良かったです。

目下、コンロ回りの設計に悪戦苦闘しています。

一言で言えば、「考えるべき事が非常に多い!』です。

・ガスボンベの台車の設計とホースの取り回し。

・コンロ回りの防火設計

・レンジフードの設置と排気ダクト排気ダクトカバーの製作。

・レンジフードと排気ダクト回りの断熱処理。

・コンロとオーブンの固定方法

・電気配線のレイアウト。

などなど…。

例えば、「コンロ回りの防火設計」では、本来、トッププレートの左右に15cmと後壁まで5cm、天井まで80cmの空間が必要とされています。

だけど、そんなの無理!

カフェバスでそんなスペースが取れる分けない。

で、そういうケースでは、防熱板を設置することになっています。

防熱板は、調理の熱を遮蔽するものですが、これにも細かな規定があって、使える素材は、国交省が定めた建築基準法の中で指定されたものを使って、それぞれでの材料で指定された使い方をする事になっています。

具体的には、ステンレスの板で遮蔽する場合は、可燃性の壁との間に一定の空間が必要だけど、これが石膏ボードであれば、その空間が少なくて済みます。ただし、防熱板として使える石膏ボードも厚みや仕様が決まっています。

天井までの高さも、防熱板の使用で押さえることが出来ます。この高さは、自治体の条例や、調理器具の安全設備やカロリーによっても変わって来るので一概には言えないですが、今回使うコンロの取説を見る限り、レンジフードファンを使う場合は、「60cm以上」とあります。これは、恐らくはレンジフードファン自体に防熱板としての性能を期待してのものでしょうか。

ただ、今回使用する東芝のレンジフードファンの取説には、「ガスレンジの真上、80㎝以上けてください。」 ってあります。

う〜ん、困る。

ってか、それじゃ付けられないんで、今回はリンナイさんの言い分を支持します。

実際は、75cmほど取れるので、まぁ問題ないんじゃないかなと。

(レンジフードファンの補強にめちゃ可燃性の合板を使ったのは内緒です)

レンジフードの取り付けに際しても、この「防火」の手続きが必要で、早い話、可燃性の天井とは一定の空間が必要で、取り付けに際しても不燃材、つまり金属を使わねばなりません。

可燃性の天井に、べたっと直づけ出来ないつーことですね。

レンジフードの取り付け用にとツガ材のリブまで作っていたけど、ひょっとして徒労に終わる?(汗)

アングル材の加工をしなきゃいけないかもね。

さらに芋づる式に関係して来るのが「断熱材」ですよ、奥さん。

結露に拠る吸湿をきらって、スタイロフォーム系を手配していましたが、これは可燃性なのでたぶん却下ですね。

で、代打としては、不燃材料として認められているグラスウールやロックウールってことになります。

最近の断熱住宅で使われているのは、大体これですね。

コンロ、レンジ、それに排気ダクト回りの断熱材は、これらの不燃材料を使う事になります。

そもそも外壁を含めた構造物は、クルマ故に不燃材なので、「可燃材との間の空間」ってーのはそもそも不要かも知れないです。なので不燃材のグラスウールを詰め込んだ壁や天井を、不燃材の板金やキッチンパネルで覆えば、そこに直づけしても問題無さそうな気がします。

排気ダクトは、ドリップモールの上あたりの外板を切り抜いて付けます。

ここで留意する事は、雨風や虫の侵入を防ぐ事です。

使用するレンジフードファンには、風や虫の侵入を「さっくりと」阻止する遮蔽板が付いていますが、軒先の無いバスなので、しっかりと雨風を遮蔽する構造が要ります。

といっても、レストランなどの壁にある大きなステンレスのカバーなど付けるわけに行かないし、キャンピングカーの屋根にある ルーフベントカバーで、ぴったり合う製品など無さそうです。

使用条件を考えると、常にオープン状態じゃなくて、走行中はぴったりと閉じるものがいいです。

でもって、営業中はカバーを開くけど、酷い雨風でも中に吹き込まないものってことになります。

クルマだけじゃなくて、船や飛行機のベンチレーターも含めて物色しようと思います。

電気配線は、まずは配電盤の場所ですかね。

給電は、コンソールに積むであろう発電機からですが、仕込み所では家のコンセントに繋ぎます。

(あ、バス用のコンセントの設置を忘れてた!)

なので、今のところ、運転席近くに、発電機と外部電源の切り替えスイッチを置き、運転席側ドア周辺から、外部電源用のコードを伸ばせる様に計画しています。

配電盤の位置は検討中だけど、稼働するのは営業中なので、厨房の中で操作と確認ができることが最優先です。ただし、カウンターの外から確認出来て、かつ操作出来ることも考慮する必要があるでしょう。

詳細は、きちんとした配電図を書いて、神の声を伺うことにします(笑)。

こんなわけで、大まかな機器の収まり具合は確認出来たので、イラストレータで平面図を描いていきます。

板金の加工というは、切子が飛び散るので、出来るだけ早い段階で終えたいです。

レンジフードファンの排気口のための穴をボディーに開けなきゃ行けないんですが、そのためには、レンンジフードファンの正確な位置を確定せねばなりません。レンジフードファンは、背面の壁に突き当たるので、背面の壁の位置は、レンジフードファンに影響を受けます。レンジフードファンの排気口は、車体のフレームにかからない位置で通したいし、ご覧の通り、天井はアーチになって設置位置が制限されます。

つまり、全方向に渡って、少しずつ調整して、落としどころを探す作業になるわけです。

まぁ、本当に面倒くさい。

では、どうやって調整をする考えたのが、これ。

高さを変えられるテーブルの上に、カウンターの試作フレームを置くとジャストフィット♪

これで、予定している背面の壁の位置でギリギリ車体のフレームをかわせる事が確認出来ました。

何かと所用が多かったり、材料が揃わなかったりで、

カフェバスが後手に回ってましたが、

地味に、細かな造作をやってました。

それが、これ、「ガスボンベカート」。

これの製作条件は、キャスター付きの可動の台にガスボンベを載せて、奥まった場所にあるボンベを引き出して交換しやすくするとともに、移動中はしっかりと固定出来る、です。

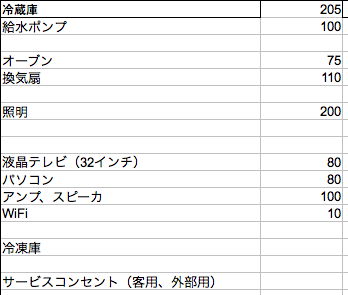

厨房回りの製作を進めるにあたり、

バスカフェで使う電気器具をグループ分けして、具体的な室内配線の計画を立てることになりました。

『電気の基礎知識』によれば、大元のブレーカーは「主幹ブレーカー」、機器ごとに分けたブレーカーは、「分岐ブレーカー」と呼ぶそうです。

発電機の定格電力20Aなので主幹ブレーカは、自ずと20Aってことになりますね。

発電機のEF2000iSにはリミッターが付いていていますが、エンジンが止まる前にこの主幹ブレーカが作動することになります。

分岐ブレーカの容量はさてどうしましょうか。

主幹と同じだと拙い気もするので、基本15Aくらいにしておきましょうか。

特に、色々と機器を差し替える可能性がある場所は、総使用量の和が20Aを越える危険性を回避する為に、10Aにしようと思います。

ちなみに、通常での最大使用量は10A以下になる予定なので、「サービスコンセント」の分岐は10Aとし、安全を図ることにします。

さて、分電盤の調達は、例によってヤフオクってことになると思うけど、今時、20Aの分電盤なんてないし、分岐ブレーカも普通は20Aなので、ブレーカ類を別に入手して差し替えないといかんってわけですかね。

照明グループは、15Aの無停電電源を通して、万一の発電機の停止に備えようと思います。

冷凍庫は、仕込み所での外部電源使用時のみに限られます。

配電盤は電灯配電盤、ケーブルはVVF1.6mm×2Cを予定。

そろそろ厨房エリアの床材の施工準備にかかっています。

貼り込む床材は「ロンリウム」。

現代版リノリウムみたいな製品かな。

塩化ビニール系の素材で出来ているということなので、「塩ビ 床材 接着剤」のキーワードで探したのが、最初に買った「コニシボンド FL200」です。

「アクリルエマルジョン系床材用接着剤」とあります。

調べて見ると、「エマルジョン」というのは、「水溶性樹脂」と言う意味で、アクリル素材の水溶性樹脂と言う意味だそうです。

いわゆるシンナーなどの揮発系のものではなくて、水分が無くなる事で固まる性質となります。

なので、刺激臭も無くて環境にも優しいわけで、昨今の化学物質を排除する流れに乗った製品です。

このFL200に関わらず、水溶性の接着剤は、乾かないと機能しないので、通気性が必須です。

なので、くっつけるどちらかの素材は、木やクロスのように空気を通すものでないと固まりません。

塩ビシートを合板などに貼付けるには好都合なわけですね。

今回の私の場合、すでにある塩ビ系のフロアシートの上に重ねてロンリウムを貼付けます。

ってことは、通気性がかなり悪い、ってーか絶望的。

この間エンジンカバーの床材の貼り込みに使った、「コニシボンドG10」は、溶剤系ゴム系接着剤です。

こいつの接着力は、水溶性の背接着剤よりもずっとあって、そのくせはみ出しも少ないのでとても扱いやすいです。

ただし、揮発系なので刺激臭があります。これを大量に使って貼り込みをするのは、作業の面でもキツイし、臭いが残るとうまくないです。

FL200を実験したところ、たしかになかなかしっかり接着しないので、別の製品を探しました。

それがこの「コニシボンドK17」。

これは、「酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤」とあります。

溶剤は、どうやらアルコールのようです。

「酢酸」と付くけど「ビニール」とあるので、塩ビとは親和性が高そうです。

そう言うわけで、実際に使ってみました。

土曜日、インテックス大阪で行われていた「大阪キャンピングカーフェスティバル」に行ってきました。

もちろん、カフェバスの参考にする為です。

で、日頃の疲れを落とす為に、まずは神戸は灘にある「乙女塚温泉」で朝風呂です(笑)。

ここの泉質は折り紙付きで、湯船に入るとすぐに小さな気泡が肌にまとわりつく炭酸泉は最高です。

普通の銭湯なので、入浴料も410円。無料の駐車場だって完備。

通える人は幸せです。

そんなわけで、ひとっ風呂浴びて、いざフェス。

しばらくエントリーが無かったバスカフェですが、

理由は、察しの通り「進んでいないから」です。

ま、地味には進んでいるんですけど、ホント地味で・・・。

この一見スマートなアルミの角材ですが、

さてこれは何でしょう?

ってーのがお題です。

キャンピングカーの象徴的アイテムといえば、「サイドオーニング」と呼ばれる日よけです。

ボディーに固定する構造物は、天井などの内装をやる前に取り付けなくては二度手間になります。

なので、ルーフキャリアやサイドオーニングの仕様を早急に決めねばなりません。

キャンピングカーは国内でも盛り上がりっつありますが、それもまだ始まったばかり。本格的なものになるほど、輸入ものが多くなるらしいです。

そんなわけで、オーニングは「Fiamma(フィアマ)」「Omnistor(オムニスター)」などの海外メーカーのものが主流を占めています。カフェバスもこのどちらかの製品を検討中。

国内に入って来ているもので、幅は最大で4.5m程になるようだけど、まぁマイクロバスだとそれくらいが限界かな。ローザの場合、出入り口が比較的前寄りなので、出入り口から後端まで収めようとすると4.5mでは足りません。出入り口は、レストランなので少し強調したいので、専用のオーニングにするアイデアも検討中です。さらには、リアで入り口もあるので、こちらにもお揃いであつらえたいところ。

幅は、それぞれ1200mm、1600mm程が希望だけど、特に1200mmは無さそう。

どっちにしても結構な出費は間違い無し。

ルーフキャリアも目処が立っていません。マイクロバス用のルーフキャリアなど既製品では見かけないし、ロケバスなんかは特注の製作のようです。ルーフキャリアは、物を載せるというより、遮熱目的が一番なので、軽量なフレームにデッキのように板材を並べようと思っています。だけど、そもそもそんな製品なんて無さそうなので、「自作」という最終手段になるかも。

お天気もいいので、厨房側の床材であるロンリウムの施工を行いました。

厨房側のみなので面倒な床材の連結はないけど、ホイールハウスを避けるところがちょいと面倒です。

まずは、少し薄手の床シートで型紙を作って、所定の位置で型抜きしました。

ロンリウムは、カッターで切り易いので作業は楽です。

いよいよこれからカウンターの製作に入るわけですが、

あわせて天板を確定せねばなりません。

神戸に行ったのは、この選定のためでもあります。

天板は、当初「タモ」にするつもりでしたが、色々と調べる程に迷う様になりました。

選択の条件は以下の通り。

・イメージは「シンプル+カジュアル」。だけど薄っぺらではない感じ。カウンターはポイントではあるけど、シナベニアの壁や天井の雰囲気に合わせたい。

・色は明るめだけど、使い込んで馴染む感じにしたい。

・木肌は滑らかなもの。

・反りが少ないもの。

・予算に限りあり。

厨房の床材の接着をほぼ終えたので、すでに購入済みだった冷凍庫を載せてみました。

製品は、「Abitelax(アビラテックス) ACF-102R」。

群馬に本社がある吉井電機株式会社のブランドです。

Wikiによると、「総合卸商社」とあり、海外委託生産の製品のひとつのようです。

上開きの冷凍で容量は102Lです。

幅740×奥行500×高さ775mm。

この製品を選んだのは、ひとえにそのサイズが要求に近かったからです。

このタイプの冷凍庫は製品も多いですが、殆どのものは高さが800以上で奥行きも600近くあります。

スペースに制限のあるカフェバスなので、奥行きは500mmまで、高さは作業台の800を越えないもの、が条件でした。

この高さなら、緩衝材を合わせて25mmの天板を載せると、作業台の高さ800mmと面一に出来ます。

色々と物色した結果、この製品以外には見当たりませんでした。

上新電機の通販部門で買いましたが、実質1.8万円強ととてもリーズナブルです。

AGC旭硝子から、ポリカーボの見本が届きました。

厨房側の窓は、断熱と目隠しをかねて「窓埋め」を予定していますが、キャンピングカーなどのように、グラフファイバーや板金で完全に埋めてしまうことはしません。

キャンピンングカーの場合はプライバシーに加え、夜間の遮音や断熱が重要になりますが、カフェバスの場合は、ある程度外の光が入ったほうが、照明を使わずに済むと考えました。

かといって窓のままだと、日差しが強すぎるので、障子のような柔らかい光を希望しました。

中の人の動きも何となくぼんやりわかるので、外から見る人にも「何をやっているんだ?」って興味を持ってもらえます。

乳白色の「ツインカーボ」というプラダンのようなポリカーボ製パネルは、半透過でしかも紫外線も防いでくれます。

ある程度の耐候性も持ち合わせていて、強度、弾性、加工性などまさに今回の外装パネルにはうってつけでした。

いよいよカウンターの製作が近づいてきましたが、本番前に最終的な仕様で試作をしました。

この試作で、実際に現物にあてがって問題を検証するのが目的です。

カウンター前面の腰板は15mmのシナランバーコアです。

当初、18mmを予定していましたが、15mmでも強度を得られそうなことと、反りも最小限に収まると予想して、重さも値段も押さえられるので選択しました。

前面に付き当てる板は18mmです。

こちらは、反りを押さえる部分が少ない為と、強度を得る為です。

見えるところの端面はシナテープで処理をするので、その厚みを含める為に先にテープを貼ります。

ま、『土壇場』は大袈裟ですね。

ってか、とっくに土壇場は過ぎてますって。(汗)

冷蔵庫を並べて、カフェバスのレイアウトを再点検しました。

冷蔵庫は奥行きが600mm程あって、カウンターの一番奥の位置に決めていました。

ザックリとしたレイアウトの検討では、少し床から持ち上げて設置すれば、ホイールハウスの出っ張りもなんとかクリア出来るはず…でしたが、厳密に採寸してみるとどうやらクリア出来ない事がわかりました。

ま、しゃーないですね。

本当にセンチ以下の単位で摺り合わせているので、ダメなものは確実にダメです。

さてどうしたものかとしばらく思案していたものの、解決策も限られていました。

ホイールハウスを避けて設置する場所は、シンクの横、つまり冷凍庫を置いていた場所しか無いんです。

でも、当初の設計では、ここでも引き出しがホイールハウスに干渉していました。

しかしながら、シンクの設置場所を前方に詰める努力をしていた為に、引き出しは干渉しない事に気が付きました。

当初、調理場中央に冷蔵庫の出っ張りが来るのは避けたいなぁと思っていたものの、実際においてみると意外にも様になるし、邪魔にもならなそうです。

冷蔵庫よりも100mm奥行きが短い冷凍庫は、ジャストフィット。

上開きだからホールハウスの出っ張りは当然関係無し。

う〜ん、いい流れだ。

給水タンクのレイアウトも再考しました。

縦に長い形状ではなくて、水平方向に長い形状を考えました。

カウンターの角から冷蔵庫の辺りまで、カウンター下のテーブル状に長く横たわった形状です。

重心も低くなるし、作業性の悪い低い位置はむしろ好都合です。

食器類のストッカーはその上、カウンターの下に収めようと思います。

この位置のほうが使い勝手もいいですね。

このレイアウトのほうが全体にスペース効率もいいです。

良いアイデアが出ると展望が開ける気がします。

さて、いい事ばかりではないです。

発電機のマフラーの取り回しの為に必要な「フレキシブルパイプ」を、すでに2ヶ月程前に発注していたんですが、今日、相手から電話がありました。

「メーカーで製造中止なっていて入手出来ない」

はぁ?

なんで今頃そうなるの?

入荷するのに1.5ヶ月ほどかかるってメールをもらったので気長に待っていたんですが、連絡が無いので催促のメールを送りました。

それから1週間ほど経った今日の電話です。

今のご時世、希少価値が出るくらいにルーズな対応じゃないですか?>MOONEYSさん

ま、こんな事態も考えなかったわけではないので、他で探すことにします。

ローザの定期的なエンジンの始動で、エアコンを点けたらカメ虫の臭いを吹き出したので、通気口のガーニッシュを外してみました。

といっても、見えるところのビス2本を外したものの、ガーニッシュは外れる気配無し。

どうやらホックで留まっているっぽいけでど、確証を持てないので、姫路の三菱ふそうへ聞きに行きました。

ところが、整備工場でもこれを外す機会は先ず無いらしく、すぐにはわからない模様。

結局、やはり何カ所かホックで留まっているはずなので、工具などで確認しながらやってみてくださいって事になりました。

厨房の中に置く機器類のレイアウトが確定したので、給排水タンクの設計に掛かっています。

レイアウト変更により横長になった給水タンクは、アバウトですが、最低でも32*70*110cmのサイズを確保出来そうで、優に200L以上を確保出来そうです。しかもほぼ後輪の真上、左右もほぼ中央というこれ以上にない場所です。多くのキャンピングカーは、重量のバランスに悩むそうですが、車内中央を走るカウンター下に、多くの設備を並べるカフェバスの重量バランスは比較的良好です。

排水タンクはシンク下を予定していたけど、こちらは給水タンク程に容量を確保出来るスペースがありません。なので、厨房からの出入り口を横切って前に伸ばす事を検討中。こうすればなんとか200Lほどの容量を確保出来る計算です。40cm近い段差を乗り越えて出入りすることになるけど、その手間はともかく、飲食店として保健所から指摘がありそうな懸念もあります。本来なら床下に持ってきたいところだけど、後輪駆動のバスなので、床下は何かと色んな臓物があって凸凹しています。

床上設置のメリットとしては、洗浄などのメンテナンスをし易そうなところかな。走行中にチャプチャプ音がしそうな心配はあります。

両タンクとも排水には、据え付けのホースを備えようと思っています。仕込み所で毎日ホースを繋ぐのも面倒だし、このほうが出先での排水にも対応し易いと考えました。箱にでも放り込んで床下に収めるといいかな。それくらいのスペースは十分にあります。

メンテナンス性というのは大事な点です。掃除だけでなくて、機器の故障や入れ替えなども当然ある訳で、カウンター中の設備を外せないとか、運び出せないとかは避けなければなりません。人が通るだけの出入り口からの設備の出し入れは困難なので、そういう時の為に開放出来る構造を検討しています。

タンク類のエリアはほぼ固定なので、冷蔵庫と冷凍庫の背面のパネルは脱着可能にします。特に冷凍庫上の天板も外せる事が望ましいですね。強度の確保とトレードオフになる要件なので、大変です。

また、頭をひねらないと。

厨房側の窓は、一部を中空のポリカーボで覆う事にしていますが、タキロンからサンプルが届いたので、AGC旭硝子の製品と較べてみることにしました。

商品名は、旭硝子のほうが「ツインカーボ」、タキロンは「ペアカーボ」です。

共に4ミリ厚の乳白(オパール)ですが、並べてみるとやはり微妙に違います。

カフェバスは、設備の点でキャンピングカーとも共通点が多いですが、キャンピングカーのパーツを探していて行き当たるのが、ヨットやクルーザーなどのマリン関係のサイトです。

つまり、限られた移動スペースで自立した生活環境を造ると言う意味では、海の上か陸の上の違いくらいで、重なる部分は多いようです。

給水のシステムなども、タンクを積んでポンプで汲み上げて使うと言う点で全く同じ。

ヨットなどでは真水の確保は最重要なので、コンビニで調達可能なキャンピングカー以上に重要な設備であるようです。

給排水タンクを作ってもらうところを探しています。

手近なところで、鉄工所を経営している叔父に相談する為、内容がわかるような図面を書きました。

といっても、まだまだ寸法も確定していないし、そもそもそんなタンクの図面なんて引いた事も無いので、ひとまずは極簡単な意匠図面みたいなものです。

注水口(フィラー)や点検口などは、ネットで調べたり、ホムセンであたりをつけたりしたものなので、やはり実際に使えるかどうかはわかりません。とにかく、見積りが出せるだけの体裁です。

車載の給水タンクは、トラックなどの横に搭載されている長方形のガソリンタンクと設計ノウハウは共通するでしょう。

末吉工業株式会社の『タンク豆知識』を見ると、色々と参考になります。

まず、強度を得る為に長手方向の角は大きめのRで曲げられています。前後の板の留め方も折った耳を溶接していて、溶接に拠る痩せで強度が落ちる事を避けているようです。まぁ、大雑把に言えば、基本は缶詰の缶と同じですね。

さすがにマイクロバスは、そのままでも下に潜れる程の地上高はありますが、作業をするとなると少しでも高さがあるのに越した事は無いので、前々から、ローザ用のスロープを造ろうとおもっていました。

そんなところ、良さげなサイズの丈夫そうな木材を見つけたので、工作を始めました。

どうやらラワンのようですが、これが重くて実に硬そう。

なんとかギリギリ丸鋸で切れたものの、ビスがなかなか入りません。

下穴のドリルすら一杯一杯な感じ。

カフェバスの外装に「ツインカーボ」を使うと言うことにほぼ決定したわけですが、

大きな問題のひとつは、中空の穴に入る水をどう防ぐかってところです。

オプションには穴を塞ぐカバーがあるようですが、説明に拠れば、「室内用」であって防水は完全ではない、ってことなので断念。

専用のアルミテープもあるけど、アルミでは目立つので無理。

で、山崎のナンバをぶらついていたら、こんなの見つけました。

分電盤をネットで探して気が付きました。

分電盤には必ずブレーカが付いて来るってことに。

そのためか、回路数にも拠るけど結構なお値段がします。

ちなみに、一般的な分電盤には、漏電遮断機と分岐回路用の安全ブレーカが備わっていますが、大抵の住宅用の分電盤に備わる漏電遮断機の容量は30A以上、安全ブレーカは20Aです。

私が求める物は、漏電ブレーカが20Aで安全ブレーカは15Aのものが5つと10Aがひとつ備わったもの。

簡単に言えば、「そんな物はない!」です。

新品の漏電ブレーカを買って、必要な漏電ブレーカと安全ブレーカに交換すればいいわけですが、それももったいないので、ヤフオクで中古の分電盤を探していました。

でも、分電盤というのはなかなか需要があるみたいで、中古であってもそこそこの値段が付くし、そもそも狙い目のモデルがなかなか出ません。

漸く見つけたのがこれ。

安く落とせたものの、写真で見てもボロい感じたったので、実物はまさに「火事場で拾って来た」といっても冗談に取れない程でした。

ってか、安全ブレーカは実際に煤けてるしね。(笑)

ま、基盤さえしっかりしていれば良いわけなので、筐体は塗装でも施しましょう。

1号HR-Vの車検を終えました。

取り立てて気になる箇所も無いし、

点検は定期的にやってるし、

この間フルードも換えたし、

とりあず、下に潜ってオイル漏れやらブーツの破れやらが無い事を確認し。

灯火類とウィンドウウォシャーの点検をしたくらい。

神戸で一度引っ掛かった光軸も問題無しで、あっさり合格でした。

それでも、「もう何度もやってるから」と「初めて」の申請をしなかったばかりに、ドタバタして、後続の方には迷惑をかけてしまいました。(汗)

毎年でも年に1度(今年は2度)なので、やっぱりぬかってしまいます。

サーモスタットやO2センサー交換後の1号は本当に調子が良くて、ついエンジンも回す事が多くなるくらい。

この好調を維持する為に、パワステフルードとリアホイルシリンダーのカップの交換を予定しています。

#こんなに調子が良くて車検にも通っているのに、来年度から1割増しの自動車税を掛けるなんて筋が通らないぞー!

2号をガレージから出した時に気が付きました。

左のドア前部に、6~7センチの縦の凹み。

買い物に行ったホムセンか、温泉の駐車場か、

ガレージ付けた可能性も否定出来ないけど、凹む話には変わりません。

今までついぞドアパッチンの被害は免れていた2号だけど、ついに、です。

買い出し車として活躍中の1号は、何カ所かやられています。

自分でやっちゃたのもあるしね。

う〜ん、これは、「デントリペアをやってみろ」との神様の思し召しでしょうか。

ああいう作業って、正直嫌いじゃないしなぁ。

完璧に修復したら、すんごい達成感ありそうだし。

でもそんなのやってるヒマないしなぁ。

あっ、ローザにも1っ箇所凹みがあったはず!

情報だけは揃えましょうか。

ちょうど良い風雨で、中空ポリカーボの実験が出来ました。

結果は・・・まぁまぁ。

しっかりとテーピングされている箇所に雨水の浸入は見られないものの、隅の甘い部分で僅かに侵入していました。

この点は、しっかりと四隅もテーピングすれば解決しそうですが、もうひとつ問題が見つかりました。

中空部分を密封してしまうと、直射日光で中の空気が膨張して、テープが膨れていました。極おまかに、気温が30度程ほど上がれば、空気の体積は1.1倍になるそうなので、このままで耐久性に問題が出そうです。

ひとつの解決策としては、膨張した空気を抜く穴を開ける事です。外気に触れる開口部はしっかりとテーピングして、内側の面に小さな空気抜き用の穴を開けるというものです。ただし、穴をと通して湿気が入ると結露の可能性もあるし、カビなどの繁殖の可能性もあります。

端面の密封は、テープ以外に板材で接着すると言う方法もありそうです。テープよりも綺麗に仕上がりそうだけど、作業性と密封の完全度では果たしてどちらがいいか。

さらにもうひとつ、ポリカーボの帯電性があります。風が舞い上げたホコリが付着していました。帯電防止スプレーがあるようです。

さらにさらに、ポリカーボの膨張率の検証もこれからです。

ポリカーボの防縮率=0.00007×(施工時の温度−使用時の温度)×施工時の長さ

ってことなので、長辺が1500mmだとすると、気温10℃で施工して、気温30℃になれば、2.1mm伸びることになります。

たわむ可能性大ですね。

ステンレスタンクの製作ですが、もっとも近いところにある鉄工所で作ってもらえるかも知れないってことで、見積りを取りにいきました。

そこで指摘を受けたのが、「排水タンクの掃除をどうする?」です。

私は、点検口からのホースに拠る洗浄でなんとかなるかなと考えていたんですが、鉄工所の親父曰く、「排水タンクの掃除は、油やらその他のゴミやらが蓄積するので、数ヶ月に一度の割合でもきちんと掃除をしないと汚れが落ちないし、最悪詰まる」です。

う〜ん、鋭い指摘。(汗)

揺れ止めのバッフルもあるし、腕が入る程度の点検口では、きちんとした掃除は出来ません。

ネットで調べたあるキッチンカーは、上蓋付きのタンクになってましたが、それくらいじゃないとダメみたい。

だけど、現状の設計では、タンクは固定式だし、蓋を脱着する構造は無理です。

そこで、猛烈に頭を捻って考えたのが、カウンターの客席側に引き出せる構造です。

カウンターの出入り口なので、このままでは強度は得られないのは明らかですが、パネルと箱状にして応力を得る事で、ブリッジ部分を持たせるアイデアです。

タンクを収めた状態ならなんとか強度を保てるのではないかと。

鉄工所の親父も納得してくれました。

後は、詳細設計をして見積りを出してもらいます。

あ、その前に、保健所にお伺いを立てないと。

大枚はたいてタンクを作った後にNGではシャレにならないです。

いつもの様にヤフオクを覗いていたら、こんなもの見つけました。

航空機に使われていた、エンジンカバーの一部とか。

車で言えば、「パワーバルジ」ってとこですかね。

未使用品ってことで、たぶん試作の段階で出来たものかな。

恐らくはアルミ合金製の鈍い光り方で、実際に軽いです。

ボディーの裏側からはめ込んで、リブで固定するんでしょう。

その方式なら脱落はないかな。

「カフェバスと仕込み所は、果たして保健所が認めてくれるのか?」

この不安を払拭する為にも、本日、管轄の保健所、龍野健康福祉事務所内の食品薬務衛生課に行ってきました。

用意したのは、カフェバスと仕込み所厨房の見取り図。それに進行中の写真の一部。

別に写真は不要なんだけど、より正確な判断をしてもらった方が間違いが無いかな、ってところですね。

事前にネットで調べたところでは、仕込み所での懸念箇所がいくつかありました。

まず大きなところでは、床がフローリングである点です。ネットで見る限り、床のフローリングはアウトです。厨房の床は、コンクリートベースの耐水性のある仕上げで、水洗いが可能なもの、とあります。しかも、排水口を備えなくてはなりません。これはかなりハードルが高いと言うか、無理。かなり大掛かりな改造になるので、だったら他の物件を探した方がいい、ってことになります。

もうひとつ、かなりダメっぽいのが、トイレ専用の手洗いが無くて、タンクの上のやつのみってとこですね。これも調べた限りでは、完全にアウト。他にも、厨房専用の手洗いが無いのも大いに不安な点でした。

これらの点をすべて改善するように指摘されると、資金繰りが圧迫されるだけじゃなくて、開店の目処が遠のくのは間違い無し。(汗)

さて、そんな不安てんこ盛りの状態で、相談に行ったわけです。

とりあえず、担当として相手をしていただいたのは、女性職員の方でした。

電話での事前連絡で「移動販売」と伝えていたせいか、私の説明と見取り図をみるなり、

「本格的ですねぇ…」

「こんなの初めてや」

そのうち、他の職員の肩や、上の役職らしき人まで、4、5人くらいに囲まれました。

これは、完全アウェーってやつ。

それでも、説明を始めるとなかなか興味を持ってもらえたようで、しかも、フローリングの床も大丈夫だし、トイレの手洗いも、前例があるとかいけそうな雰囲気。

このあたりは、都市部とは違って、地方ならではの判断があるみたい。

設備に関しては、見取り図を見る限り、このまま進めて大丈夫そうで、私としては肩の荷が降りました。

でも、メニューの話になってひとつ問題が・・・。

「ミートローフとか・・・」って言ったところで、

「それは、食肉加工になるかな・・・」って男性職員の方が切り出されました。

私:「えっ!」

職員:「肉の比率が50%以上だとハムなどと同じ扱いになって、食肉加工になるかも」

ちなみに、私が望んでいるのは飲食店の許可ですが、食肉加工業になると途端に扱いが難しくなります。

私:「(んな、アホな…)」

別に他の小売店とかに販売するわけでもないんだけど、兎に角、肉料理は比率が判断基準のひとつになるそうです。なので、ハンバーグなんかもそう。

へんなのは、鶏のつくねは「総菜」なのでオッケーだとか。

「じゃぁ、ミートローフを串に刺せばオッケー?」

っていう言葉を飲み込んで、そこは慎重にメニューを決めるってことにしました。

仕込み所が、「総菜製造」になるか「飲食店」になるかは、検討しますという返事だけど、将来的なことを言えば、飲食店のほうがいいかな。

兎に角、仕込み所もバスも、現状のままの仕様で工事を進める事が出来そうで、かなりホッとしています。

さて、飲食店営業か、食肉製品製造業か、はたまた惣菜製造業かが問われる事になったわけですが、

そもそも「食品に関する営業許可」ってどんなもんじゃーですね。

大きな分類としては、下記の4つに分かれます。

・調理業(飲食店営業、喫茶店営業)

・製造業(菓子製造業、食肉製品製造業、魚介類加工業、惣菜製造業など)

・処理業(乳処理業、食肉処理業、集乳業など)

・販売業(乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、食料品等販売業など)

この分類は、おそらくは扱うものではなくて、営業形態で分けられている感じですね。

カフェバスは間違いなく「調理業」の中の「飲食店営業」になるわけですが、仕込み所は、「飲食店営業」か「惣菜製造業」かが問われています。

昨日相談に行った龍野健康福祉事務所内の食品薬務衛生課では、惣菜製造業かも?と決定を保留されましたが、そもそもこの分類の元である、「調理業」と「製造業」の定義って何でしょうか。

このあたりをきちんと説明している文書というのも少ないんですが、南部総合県民局保健福祉環境部のサイトの記載には下記のようにあります。

=============================================

提供食品,営業形態等によって許可業種を決定します。(営業形態・取扱品目例)

≪注意事項≫

◎同一食品でも営業形態の違いによって許可業種が異なる場合があります。

(例) 菓子を製造し 客席を設けて喫食させる ⇒飲食店営業

持ち帰り(テイクアウト) ⇒菓子製造業

そうざいを製造し 製造所の店頭で販売 ⇒飲食店営業

製造所以外での販売(卸売) ⇒そうざい製造業

飲食店でめん類を製造し 客席を設けて喫食させる ⇒飲食店営業

持ち帰り(テイクアウト) ⇒めん類製造業

=============================================

この例を見る限りは、製造した場所で食べるかどうかがひとつの判断基準になっているようです。

では、仕込み所の場合はどうでしょうか?

「製造所以外〜」というところまでは、「惣菜製造業」になりそうですが、カフェバスで最終調理を行って喫食させるので、「販売」ではないし、当然「卸売」でもありません。

じゃぁ、どっちなのよ!ってことですね。

逆に考えると、「惣菜製造業」の許可を得れば、テクアウトの業務形態を取れるってことになります。

若干許可費用が高いんだけど。

でも、惣菜製造業だと飲食の提供が出来ないかぁ・・・。

でもでも、飲食店営業の許可を得ているカフェバスがその場所にあれば、テイクアウトも、飲食もオッケーじゃね?

両方個別に飲食店営業をすることは叶わないけど、当面それは無理だしなぁ。

もっとも、そもそも、車を使った飲食店営業の条件に、

=============================================

生ものは提供しないこと。

営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限ること。

=============================================

とあって、仕込み所での調理を条件としているわけだし、給排水の施設など、移動営業ならではの設備もあって、仕込み所と営業車それぞれ単独では成り立たない営業形態なので、仕込み所と車は一体として扱う方が、一番自然な気がします。

さて、次に取扱品目です。

飲食店ではメニューに載せるものになりますが、たつの市保健所の見解は、「ミートローフやハンバーグは、肉の割合が50%を越えると食肉製品になって、食肉製品製造業の許可が必要になる可能性がある」でした。

詳しく尋ねたところ、「飲食店で、その場で調理して出すハンバーグであれば問題ないが、仕込み所で完成したハンバーグをを営業車に積んで販売する点が、飲食店営業の範疇を越える」とか。

ただ、もしこれを言われると、上記の通り、移動での飲食店営業では、ある程度の仕込みをしておくことが条件なので、肉の割合が50%を越える手作り料理は出せないことになります。

生ものがダメ、というのはある程度納得出来るんですが、この「不整合」は納得できないですね。

ミートローフ、自家製ハム、タンドリーチキン、鹿肉のロースト、鹿肉のしぐれ煮、すべてアウト。

あ、タンドリーチキンは、バスのオーブンで焼くからセーフかな。

さてさて、どうしたものでしょう。

この調子で行けば、手作りのかまぼこやチーズやアイスを出そうとすれば、それぞれ、魚肉ねり製品製造業と乳製品製造業とアイスクリーム類製造業の許可が必要ってことになります。

こうなると笑うしかないです。

手作り危うし、ですね(笑)。

続く・・・

【追記】

大阪市の場合を調べてみました。

大阪市自動車による食品営業取扱要綱によると、仕込み所は「一次加工所」ということで、車両と一体で許可を得ることも出来るようです。

こちらは、より現実に即した運用のようです。

(【訂正】大阪市の場合も、一次加工で調理が必要な場合は、やはり別途許可を得る必要があるとのことでした。)

ちなみに、車内ので一次加工(原材料の選別、解凍、洗浄等の下処理)を行う場合は、200Lの給水タンクの容量が必要で、この点は東京との施行事例と同様です。

私が、200L超の給排水タンクに拘ったのは、この制限をクリアする為でもあります。とりあえず、100L程の容量で望む営業は出来そうでしたが、より自由度のある営業と、調理容量を確保しておくためです。

たこ焼きやお好み焼きなど、車に拠る飲食店営業の事例が多い、大阪市の保健所に問い合わせてみました。

1.一次加工所は、車両とは別に飲食店営業等の許可を取る必要があるのか?

2.手作りハムやローストビーフは、車の飲食店営業で出せるか?

3.持ち帰り販売と飲食の区切りは?包装は?

1.は、先の修正の通り、調理加工が必要な場合は、適切な許可を取る必要があります。

車の営業許可のみで済むのは、調理加工をする必要がなく、保管のみというようなケースだとか。

通常は、すでに固定店舗を構えている人が、そこを加工所とすることが多いんですね。

2.は、やはり、たつの市の保健所と同じ見解でした。

つまり、肉の加工品で、ハムやソーセージの類いは、調理した場所から出て、別の場所で料理として提供することは、加工製品を販売するのと同じ扱いになって、食肉製品製造業の許可を必要とするということです。もう少し厳格に言えば、「許可を受けた施設外に完成品を持ち出した時点で製造業の扱いになる」って事かな。

この場合のハムやソーセージは、原材料の50%以上の肉が使われているものです。

家庭で作るミートローフなら、ゆで卵や野菜たっぷりなので、クリア出来るかもしれないけど、カフェバスでは、かなり厳しいです。

仕込み所で作る限りは、手作りハムでもローストビーフでもオッケーです。

そりゃそうですね、じゃないと外食は成り立ちません。

でも、移動販売じゃダメ…。

うぬぅ〜、どうしたもんじゃ・・・。

考えるな、感じろ!

!

厨房あたりの窓の外装パネルは、乳白の中空ポリカーボにしちゃうよ!

って言ってましたが、優柔不断な性格ゆえ、心が揺れています。

端面をテープで密封したツインカーボを、ずっとバスの窓枠に貼付けて耐久テストをやっているわけなんですが、やはり水分の侵入が気になっています。

いったん水分が入ったところは、ずっと水分が入ったままなんですよね。

きちんと密封すれば、まず入らないとは思うんだけど、じゃぁ入ったらどーすんのよ?って事ですね。

「絶対に事故は起きません」なんて、某電力会社みたいなことは言えないし、入った水分を排出する術がないのはイカンと思うので、もう一度仕切り直して考えました。

それが、これ。

中空じゃない普通のポリカーボネート板です。

こいつは、「ポリッシュ、ホワイト」って製品。

厚みは3ミリ。

やはり、無垢板のほうが品質感はいいですが、重さはかなり増えます。

比重は1.2なので、2ミリだと、1平方メートルあたり2.4kgとか。

熱膨張は大きめなので、普通は穴に遊びを持たせたビス止めだそうだけど、両面テープでびったりくっつけてしまうと、果たして反りが出るかどうか?

ちなみに、乳白ほどではないけど、完全な遮蔽ではなくて、光は少し透過します。

透過光の有無でも悩みどころです。

給排水タンクの見積りを取る為に、近所の鉄工所で話を聞いてもらいましたが、

案の定、色々と見直すべき点があったので、再度設計をし直しました。

・メンテの為に引き出し可能な取り付け方法とする。

・メンテナンスは、フタ方式ではなくて、点検口を複数設けて対応する。

基本はこんなとこです。

フタ方式はメンテナンス性に優れますが、前後に長い形状では気密性を確保するのが難しそうでした。

引き出し方式は、カウンターの腰板を外すわけで、かなり強度が落ちそうです。それでも、板の張り方を工夫して、強度を持たせる方向です。

タンクを横にずらすわけですが、普通に考えるとキャスターをつけようって話になります。

だけど、そうすれば、キャスターの高さの分だけデッドスペースが出来てしまいます。

そこで、キャスターではなくて、戸すべりテープで滑らせる事を思いつきました。

カフェバスの設計は、想像以上に考えるべき案件が多いです。

隔壁、レンジフード回り、となんとか思い通りの設計で仕上がってきましたが、給排水タンクまわりの設計も、何かと考えるポイントが多くて、私のやれたCPUでは追いつきません。

そこで活躍するのが本物のCPU。

これまたすっかり型落ちになったものの、同じく型落ちになったアプリケーション、MAXON CINEMA 4D 9.6は、不満のない速度で動いてくれます。

ってか、こんなザックリしたレイアウティング作業は、このソフトの性能の1%程しか使っていないんだけどねー。(汗)

冷蔵庫は、AQUAブランドのAQF-12RAってモデルです。

AQUAは、2011年にハイアールに買収されたサンヨーの冷蔵庫ブランドです。

その冷蔵庫をカフェバスの車内でレイアウトしていて、どうも水平が出ない事が気になっていました。

バスの床自体のせいかとも思っていたんですが、原因はこれ。

片側のキャスターが「内股」になっていました。

道理で水平が出ないわけです。

日曜日に、購入店の上新電気のネットショプサポートに修理の依頼をすると、月曜日の今日、メーカーの修理部門がやってきました。

ハイアールのサポートって事になりますが、元々はサンヨーのサービス部門で、かつてはハイアールの修理を委託されていたそうなので、仕事の内容は同じみたいですね。

で、しばし歪んだキャスターを写真の撮ったりして本部に連絡をしていましたが、結局、交換ってことになりました。

見たところ、フレームから歪んでいるようなので、修理不可ってことみたい。

電気や水道と同じく、ガス機器をガス管に接続するには資格が必要です。

資格自体も工事の箇所によって色々あるみたいですが、室内に引き込まれているガス管とガス器具の間をつなぐ「可とう管」と呼ばれる柔軟性がある蛇腹のような管は、都市ガスの場合、「ガス可とう管接続工事監督者」という民間資格が要ります。

LPGの場合、「液化石油ガス設備士」という国家資格になります。

ガス会社に見積りを出した物の、さて1ヶ月近くになっても音沙汰無しなので、いっそ自分で資格をとろうかと思ったほどですが、どう考えても方向性が違ってそうなので、こっそり自分でやることにしました。

ご近所の仲間で忘年会をしました。

夏は外でやってたけど、さすがに寒いのでバスの車内です。

バスカフェのプレプレプレオープンかな(笑)。

メニューは、もはや定番となった、鹿肉のロースト、タンドリーチキンなどに加え、季節のものとして、熟した柿の生ハムのせ、それにスーパーで見つけるたびに作る小エビの唐揚げ、白菜の中華風サラダと、メインディッシュのチゲ鍋です。

バスの車内は気密性が高いので、小さな石油ストーブだけでそこそこ温かいです。

夜が更けるとじんわり寒さを感じましたが、断熱材が入れば、石油ファンヒータのひとつで十分に暖は取れそうな感じです。

窓の結露は激しそうなので、夏は網戸にした枠を、冬場はポリカーボの二重窓にするのが賢明じゃないでしょうか。

柿の生ハムのせは、なかなかイケました。崩れる程にしっかりと熟した冬柿の食感は、なかなかマッチします。種を取りたいところだけど、種の回りの柔らかいところがいいので、仕方ないですね。

熟し過ぎた柿は、なかなか美味しく食べる方法を思いつかなかったですが、これは悪く無かったので、リピートします。

清水タンクと排水タンクには、当然排水弁があって、タンクに残っている水を毎日排水して洗浄します。

その排水の為の配管のレイアウトを検討する為に、寒さもいとわずバスの下に潜りました。

完全に荷室が車輪の上にくるトラックと異なり、バスの地上高と言うのは思ったよりも低いです。

寝台に乗るとちょっと潜るのが厳しくなるほどなので、ダンボールを使います。

それでも、ガソリンタンクやサスペンションメンバー、エアコンラジエータの下などは入れません。

ドライブシャフトを始め、フレーム、ブレーキのパイプやエアコンの配管など、結構色んな臓物があるので、排水パイプはそれらを避けて設計することになります。

パイプは、とりあえず掃除機のパイプで代用してます。

排水タンクの排水口のあたりは、上手い具合にスペースがありました。

左後輪の前側には排水ホースを収められる手頃なスペースがあるので、ここへスムーズにパイプをレイアウトを考えました。

でも前後に走るメインの梯子フレームを迂回させないと・・・って思っていたら、そのフレームに開く穴を発見。なんつーか、計ったようにおあつらえ向きの穴です。

穴の径は約39mm。

水回りの部品を選ぶ為に、連日ホムセン回りです。

排水タンクからの取り回しは、床上を蛇腹ホースで、床下以降を耐圧ホース(内径:25mm)ででいく方向です。

仕込み所の排水口に伸ばすホースと車体側のホースの間には、こんな具合に止水バルブが付きます。

この部分は、問題無しですね。この仕様で行きます。

蛇腹ホースは、台所排水用の蛇腹ホースとホースナットの組み合わせになるので、「フィッティング」と呼ばれるタンクとの接続部品は、そのホースナットがそのまま使えるものが好ましいことになります。

で、その候補がいくつか上がっています。

給水タンクは、200L超の予定なんですが、

さて、200Lのタンクを満タンにするには、それなりに時間がかかります。

給水口は車内のカウンターの下なので、万一溢れ出もしたらそれはもう大変。

なので、満タンになったら止水して欲しいんですけどね。

ガソリンスタンドのノズルは、「オートストップノズル」って言って、ノズルに油面が来ると自動的に停止する機構があるんだけど、あれが使えればいいわけなんだけど、あれって高いんですよね。

そもそも、水に使うには少々オーバークオリティー。

じゃぁどうしましょうて、かなり頑張ってネットで探していると見つけました。

SANEIの「風呂み〜る」。

「定量止水」、指定した量になったら止まるんだそうです。

これは、好都合です。

清水タンクは、営業が終わったら空にしますから、量で計算出来ます。

水栓に繋いで蛇口を捻るだけ・・・すばらしい!

で、ここで気が付きました。

「車内に給水口を付けるのはマズいのでは?ってか外でいいんじゃね?」

給水タンクの位置が高いのでこういう設計にしたんですが、そもそも水道の水圧は高いので、ホースを連結すれば、何も車内に給水口を付ける必要などないはずですね。

ただし、水圧をかけて給水するのは満水になった時にしっかりと停止しないとこれまた惨事になる可能性があります。

そのひとつの手だてが、「自動止水」であったり「定量止水」なわけですが、それでも「万一溢れたら」て事は考えておくのが危機管理ってもんですね。

タンクには「エアーベント」なるものを付けるのは常識ですが、こいつをオーバーフローホースの機能を持たせれば、溢れた水はそこから排出されないかな。

エアーベント以外が密閉されていれば、エアーベントからチューって出るはずですね。

十分にいけそう。

じゃぁ、今の給水口はいらない?

もう部品を発注しちまったよぉ・・・(汗)。

ん、でも、それなりの水圧をかけないと給水出来ないってーのは、それだけでは怖い気もするかも。

タンクが外壁に隣接していれば、両方を兼ねる給水口でいけそうだけど、真ん中にあるのでそれは無理。

やっぱ、ホース直結の給水口を別途付けるのが賢明な気がします。

発注していた給水関連の部品が届きました。

注文を入れて2日目です。

選定に時間はかかったけど、調達は早いですね。

・プレッシャーモーター

・ストレーナー

・AC-DCコンバーター

・耐圧ホース

・スカッパー(点検口)

・給水ドア

・スルハルホースコネクション

・ホースコネクション

などです。

目下、パイプの排水口部品でお悩み中です。

当たり前と言われればそれまでだけど、

パイプ物ののネジの規格というのは一様ではないんですね。

素材や用途がかわれば、そはは当たり前の事なんですけど、

異なる分野の部品を組み合わせるのは、なかなか難し事がわかってきました。

なわけで、排水タンクの排水口は、塩ビパイプでまとめようかと。

この継手の先にタケノコが付いて、それに塩ビの蛇腹パイプを繋ぎます。

排水タンクはFRPで作る予定なので、若干厚みが気になるけど、いざとなれば、タンクに接着かな。

FRPに穴あきのステンレス板を埋め込む手もあり?

全体に長くなるので、少しずつ部材をカットして寸詰めしたいですね。

止水弁は、車体の外のホースエンドに付ける予定だけど、水圧がホースに掛かるので、若干危険な臭いもしますね(笑)。

排水には、洗剤やらトマトソースやら、金属には厄介な液体が混じるけど、樹脂なので大丈夫でしょう。

高温の温水もたまには捨てるだろうけど、全体としては高く無いでしょうしね。

さて、問題は給水タンクの排水弁です。

飲料水に適するようにとステンレスタンクにしたので、弁関係も当然ステンレス、…と行きたいところだけど、ステンレスの部材はアホみたいに高いので今のところ塩ビパイプです。

排水タンクと違って、酸やアルカリはないけど、給水タンクには温水を入れておくという「巨大ポット計画」なんてーのもあるので、温度も気になります。(最低限、より高温に耐性のある塩ビを使わないとね。)

なので、止水弁もホースエンドじゃなくて、タンクに直付けくらいな感じじゃないと、衛生的にもちょっとあれです。

本当は、止水弁までの部材を金属にしたいところなので、色々探していますがなかなか・・・。

正直なところ、今までネジの規格なんて考えた事ありませんでした。

車やバイクを弄るのには締付けるトルクを考えるだけでよかったんだけど、気体や液体が流れる配管を繋ぐネジは、「気密性」を維持することがネジに求められるって事に気が付きました。

大きな種類として、配管のネジには「平行ネジ」と「テーパーネジ」ってーのに分かれるようです。

平行ネジは、突き当てにパッキンが備わってそれで気密性を保つ仕組みです。テーパーネジは、文字通りテーパー状の形状になっていて、締付けることで気密性が確保されます。

では、平行ネジとテーパーネジの組み合わせは完全にNGかってーとそうでもないです。

テーパーの雄ねじ+平行の雌ねじの組み合わせはNGですが、平行の雄ねじ+テーパーの雌ねじ可です。

ガスの配管なのでは、白いシールテープを巻かれてねじ込まれているの見かけますが、一般的には平行ネジはパッキンが前提なので、シールテープは使いません。

配管関連のネジの規格は、テーパーネジが一般的だそうで、特に明記されていないものはテーパーネジだそうです。

ちなみに、テーパーネジの表記は「PT」、平行ネジは「PF」です。

まったく初めて知る事が多いです。

【やさしい実践機械講座】ここはネジの解説を分かり易く解説しています。

タンクの排出関係の部品が届きました。

こちらは清水タンク関連。

左から、

・30-25mmエルボ

・丸ニップル

・ねじ込みテーパーソケット

・ホースニップル

・25mmボールバルブ

衛生面を考慮して、材質はステンレスと真鍮です。

タンクに雄ねじのニップルを溶接してもらい、内側には異径のエルボを付けます。

タンクからバルブまでの間は樹脂製のホースですが、食品衛生法に適合したお高いホースを選びました。

もしホースでの滞留が問題になりそうなら、タンクのニップルにバルブを付ける事も考慮しています。

ホース内径は25mmです。他の部品もそれを基準にしています。

フル回転の年末年始が終わり、

ウルサかった甥っ子姪っ子も帰ったので、

まったりと製作業務にかかりました。

目下のテーマは「水量」です。

タンクの、特に清水タンクの水量の把握は最重要事項です。

水位の把握には、いくつかのやり方があります。

大きくわけて、アナログ式と電気式かな。

アナログ式の代表的な物としては、透明の管を使ったものと、フロートをやじろべえのように動かしてメメモリで表示する物があります。

電気式では、フロートの位置をセンシングするものや、水に反応するセンサーのものなどがあります

既製のキャンピングカーでよく見るのが、数本のセンサーを備えたもので、4個くらいのLEDで増減を表示します。調理でガンガン使うにはちょっと大雑把です。当初、電気式のものを予定していましたが、どうも回りくどいし、「シンプル」のコンセプトに反するので、透明の管で水位を測る方式に変更しました。

一般的に、このようにして水位を測るものを、「水面計」というようでが、構造がシンプルな割に、相当に気合いを入れて作られたものばかりです。当然、お値段も立派だしね。仕方が無いので、作ることにしました。

優柔不断な性格故、外装のポリカーボ選びが難航しています。

中空ポリカをやめて普通の板物にすることは決めたものの、購入予定のAGCの製品には、希望の2ミリ厚の白の一般入手が難しそうなので、別のメーカーを探しました。

住友ベークライトの製品に該当する製品を見つけたので、念のためにサンプルを取りました。

素材の生産メーカーは、サンプルを所望するとすぐに送ってくれるので助かります。

今回は、A4版程の大きさで、今までで最も大きなサイズです。サンプルだけで、工作のネタが揃いそうですね。

左がAGCの「カーボグラス ポリッシュホワイト3mm」、右が住友ベークライト「ポリカエース ホワイト(ECK 400)」。

まず色味がまったく違って、カーボグラスのややベージュのような白に対して、ポリカエースは「真っ白」って言える白です。指で叩いてみると、音の違いも大きいです。カーボグラスは「カンカン」って硬質な音に対して、ポリカエースは「コンコン」って感じでやや低い音です。厚みの差を差し引いても、明らかにカーボグラスの方が硬質な印象です。

太陽を透かして見ると透過率にも差がありました。カーボグラスはいくらか透過しますが、ポリカエースは殆ど透過しない感じです。

う〜ん、サンプルで確認して良かったぁ。

色も含めて、希望するのはカーボグラスの方です。

3mmになってやや重くなるのと、やや価格が高いのはマイナス要因だけど、しゃーないな。

どちらの製品も、ポリカーボの中でも「一般仕様」と呼ばれる屋内での使用を前提にした製品で、耐候性はイマイチで、屋外の使用では色あせの心配があるとか。

ポリカーボは、一般的に耐候性が高い事がその特徴になっていますが、色物は、色づけの為の色素が紫外線に反応してしまうんでしょうね。

選択の余地はないので、色あせ覚悟で選びますが、元々色あせたような色なので目立たない事を期待します。

中空ポリカでは、タキロンの製品と較べましたが、ザックリとしたイメージでは、AGC旭硝子の製品は硬質な印象で、品質感も高い感じです。

ちなみに、社員による会社の評価サイトみたいなのがあって、『「住友ベークライト」と「旭硝子」のスコア比較』をみると、旭硝子って、凄くスコアが高いですね。

そういうわけで、外装パネルは、AGC旭硝子の製品に決まりました。

早々に発注をかけることにします。

仮止めしていたレンジ回りを本格的に固定していかないと次ぎに進めないので、断熱材にも着手し始めました。

家の場合は、グラスウールなんかを詰め込む事が多いですが、車の場合は、ボディーが金属てこともあって、「結露」が問題になります。

グラスウールはコストも安くていいですが、水分を吸収するらしいので、発泡系の断熱材をメインに考えています。

あと、輻射熱を押さえるアルミ蒸着シートなんてーのも加えるつもりですが、問題はその扱い方です。

アルミは、輻射熱は遮るものの、太陽光で温まったボディーに直に接してしまうと、熱伝導でアルミ自体の温度が上がって、自ら輻射熱の熱源になってしまいます。

なので、理想的には、車の外側をアルミ蒸着シートで包んでしまえば、熱の多くを外に放出する事が出来るでしょうか。

でも、そんなの無理なので、やっぱり車の中で、外に向けて貼る事になります。

その折に大事なのが、ボディーに密着させないことです。

適度な空間を開けて、通気に依って温まった空気を入れ替えれば、最大の断熱効果を生むでしょうか。

アルミ蒸着シートの内側は、温まったアルミ蒸着シートの熱伝導を遮るために、厚みのある断熱材を施工することになりますね。

給排水タンクはすでに、発注を終えてます。

ステンレスの給水(清水)タンクは近所の鉄工所に、FRPの排水タンクはヨット関連の制作会社にお願いしています。

タンク類の固定は、取り出し方法の制約からとアングルでの固定で進めていましたが、排水タンクでは固定方法の点で強度の問題を指摘されました。たしかに、FRPでは、万一強い力が加わった時に、固定用のフランジが剥がれる可能性も考えられるので、土壇場で固定方法を、ベルトに依る固定に変更しました。

排水タンクはベルトが通るスペースも無かったので、とりあえずタンクを僅かに小さくしてベルトが通るようにしたものの、もうひとつの問題、ベルトをどう床に固定するか?です。

ローザの床は12mmの合板なので、鉄のフレームに固定するようなわけにはいかないし、取付スペースが限られているので、既製品は合うものがありませんでした。なので作ります。

排水タンクは横に引き出すので、下駄の高さ24mm以下に押さえなくてはなりません。タンクと、タンクを収める箱との隙間は5mmにしたので、アンカー部の箱は切り欠く事になりますが、それでも20mm以下の厚みが条件です。

以前に、バッテリーを収める箱のフタの把手で実践したアイデアを使います。

使うのは「コの字ボルト」。

こいつを床に貫通させて、ワッシャーを通し、2つのナットを絞めて固定します。

下側のナットは、ディーゼルの振動でも緩まない(であろう)ロックナットですね。

床板とワッシャーの間には、3mmほどの鉄板を噛ませて圧力を分散させます。

鉄板とアンカーの間にスペーサーでも咬ませば、飛び出し量は調整出来るでしょう。

さて、給水タンクは現状のアングルに依る固定でいくつもりでしたが、車の下に潜って、再度取り付け位置を確認したところ、やや取り付けに難がある箇所が見つかりました。なので、結局、給水タンクもベルト固定を決断しました。

給水タンクと箱とのクリアランスは10mm程あるので、コの字ボルトの径が7mmでベルトの厚みが1.5mm×2以下なら収まるので、高さの制限は無し。

タンクを引き出す折りは、コの字ボルトは引っ込むの邪魔にもなりません。

はじめからこの方法の方が良かったかな?

まぁ、結果オーライてことで。(汗)

このアンカーのアイデアは、他の設備の固定にも応用しようと思います。

タンク関連の寸法が確定しているので、さて勢いカウンター回りの製作と行きたかったんですが、

その前に、各パネルの寸法出しと、規格のパネルからどのように効率的カットするかの板取に時間を取られました。

パネルの組み合わせは、板の仕上げと厚み、向きを考慮しながら、もっともロスが少ない取り方を考えていくので、これが、なかなか大変。

CINEMA 4Dで描いた簡易3DとIllustratorで描いた図面を照らし合わせながら、パネルの組み方を考え、各辺の寸法を出していきます。それを、今ガレージにある板材に、ジグソーパズルよろしく並べていきます。

これに、接着用の角材の位置を記入していけば完成かな。

あっ、配管、配線用の穴も付けなきゃ。

う〜ん、メンドクサイぞ!

断熱材を施工し始めています。

で、気になるのが「結露」です。

普通、家屋でも窓ガラスなどでは当たり前に結露がありますが、車両の場合、外壁が熱伝導性が高い鉄板故、ガラス面だけじゃなくてボディーも結露します。これを防ぐ為には、断熱効果が高い外壁にする事が一番で、近年の家屋などはそういった設計がなされているようですが、車はおそらく無理じゃないでしょうか。乗用車などであれば、デフロスターなで間に合うでしょうけど、中で料理を行うカフェバスでは、結露も半端無いでしょうね。

キャンピングカーの製作例など見ていると、発泡ウレタンのようなものを注入してるところがありますが、鉄板が露出しない程になるのであれば、かなり結露を防げるかもしれません。ただし、構造が複雑で広範囲の施工が必要になるマイクロバスでは、かなり大変です。グラスウールは安価ですが、吸湿性があるので密封がが必須ですが、おそらく施工途中で破れる事は想像されます。

そういうわけで、旭化成の「サニーライト」というポリエチレン系断熱材を選んでします。いわゆる発泡スチロールを柔らかくして扱い易くしたような製品なので吸湿性は皆無なので、万一濡れても大丈夫です。これをボディーの内側にぴっちりと敷き詰めれば、おそらく結露を防げるでしょう。が、現実にはそれは無理です。なので結露をする事を前提に施工する事にしました。

まずひとつ、出来るだけ結露をさせない方法は、温度差を無くすることなんですが、内装裏側に断熱材を貼る事で、内装と外板との間の温度と外気の温度差が少なくして、結果結露を抑制出来るでしょうか。

そうは言っても結露は避けられないでしょうし、問題は出来た水滴を如何に早く乾かすか、です。

その為には、通気を良くするしかありません。ローザの内装パネルなどを剥がすと、殆ど断熱材らしきものが入っていない事に驚きます。対費用コストに拠ることも多いと思うけど、内装パネル内の通気性なども関係しているかもしれません。そこで、ある程度の空間が必要であるとの考えに至りました。

幸い、ローザの外板の内側には補強の為のリブがあるので、それに付き当てる感じで断熱材を入れ込んでいきます。

ちなみに、この「サニーライト」という製品はすでに生産を終了して「ジュピー25」という製品に切り替わっています。性能がアップしたものの値段も高くなっているようで、さてどうしたものか。

屋内配線は、当初内装パネルの内側を通す予定でしたが、フレームが邪魔をして通し難い事がわかったので、あっさりパネル内は諦めて、外側を通す事にしました。

といっても、ケーブルを晒すのは、美観的によろしく無いだけではなくて、安全上もイマイチですね。

腰板のポイントは、立ち飲み故に、体を支えるべき部品(=手摺)だってところです。厨房側では設備を固定する為の要(かなめ)にもなります。なので、かなりしっかりとした形状と強度が要りそうです。

この窓の下の部分に、25~30mm程度の厚みの板を固定して、その役割を持たせようか思っています。

下側には、元々車体に備わっている丈夫なレールがあるので、そこに直に、あるいは板を咬ませて支柱とします。

電線ケーブルは、「手摺」部分の下に作るポケットに収める予定です。

この構造の良いところは、コンセントなどの設置がとってもラクってところです。

ポケットからケーブルを引き出して、コンセントを付ければ完了です。

開閉が出来ない場所のケーブルは、PFホースを通します。

目下、悩みは手摺部分の固定方法です。

この部分の鉄板の厚みが薄く、手摺としての強度を得られそうにありません。

今のところ、ネジを切ってあるプレートを丸い穴に引っ掛けて、ボルトで固定しようと思っています。

いわゆる内装パネルの部分は、強度は問われないので、厚さ3mmのシナベニア合板です。

内側には、遮音と断熱を兼ねた発泡材を貼付けます。

運転席と助手席の間に載せる発電機EF2000isの延長マフラーを検討するため、排気側のパネルを開けてみました。

パネルは、上側2本のビスと外し、手前に引っ張ると赤丸のホックが外れます。

内部は、かなりすし詰め状態ですね。それでも隙間があるので、防音材を詰め込めばもう少し静かになるでしょうか。もっとも、中の空気を滞留させては拙い気もするので、安易にはやらないほうがいいかな。

懸案の、ボンベ用クローゼット裏の隠蔽配線をざっくりとやってみました。

電灯用のケーブルは、分電盤から裸のまま天井中央に配線します。

残り5本は、コンロ+オーブン用+レンジファン、冷蔵庫、冷凍庫+ポンプ、AV機器、ユーティリティー+車外用。予備のひとつを加えた計6本のPF管を配置しました。

カウンター回りの寸法も出揃って、

外注していたタンクも出来上がりつつあるので、

気合いを入れ直して、カウンター回りのパネルを切り出し始めています。

ま、ちゃんとした道具も無くて、造作丸鋸とジグソーとノコギリで地道にやっているので、かなりマッタリです。

お手製の丸鋸用定規の精度も怪しいので、ずばり「勘」が頼り(汗)。

1mmはずれないけど、兎に角精度が悪いと後が大変なので、丸鋸で二度引きしたり、ヤスリで削ったりで、手間がかかります。

マスクをしないと、覿面にのどの具合が悪くなる程に、ホコリが舞います。

何より、ガレージは寒い!

照明がしょぼいのでシャッターは下ろせないし、木が反るのでストーブも離して設置するしかありません。

労働環境は厳しいです。

寒い日は、夕方4時を過ぎて日が陰り始めると、良いペースで気温も下がります。

具合が悪くなりそうなので5時で終了。

ガレージでの作業は、実質6時間が限度かなぁ。

とにかく、後数日は部品作り。

2月頭には、給排水タンク込みでカウンター回りの仮組の予定。

近所の鉄工所にお願いしていたステンレスタンクが出来上がってきました。

「でかっ!」

現物を見て、一番にそんな言葉が出る程に、想像以上のボユームです。

295×710×1232のサイズ。

今までは、平面の寸法と3Dモデルで見ていただけなので、ピンと来なかったけど、

立体になるとかなりのもんです。

ホントに車内に収まるのかな(汗)。

ステンレス製の清水タンクに続き、FRP製の排水タンクも納品されました。

こいつの第一印象は、「粘土?」です。

体積は、清水タンクを同じくらいのはずだけど、低くて長いので圧迫感はだいぶ少なめです。

重さは、おそらくステンレスタンクの3分の1くらかな。

錆には強いステンレスタンクも「酸」には弱いので、排水タンクはFRP製としました。

排水タンク回りのカウンターを製作し始めています。

なんせ、自己流の木工なもので、組み立てにも時間ばかり掛かります。

形もちょいと複雑なので、にわかにどこから手を付けていいかわかりません。

あれこれ頭の中でシミュレーションしたものの、最後は伝家の宝刀「成り行き」ですね(汗)。

かなり精度に気を使ったつもりだったけど、結局は1mm強の誤差も出てます。

本当なら、誤差込みで切り出すのがコツなんじゃないかなぁ。

それに、ものがでかいので、組み上がるごとに重くなりました。

まだ途中だけど、そろそろ一人で持てる重さの限界になりつつあります。

ここのところの暖かさが救いです。

ここ数日は、ひとしきり寒くて、ガレージでやっていると体調が悪くなるので、バス車内での作業に集中しています。

寒さとともに厄介なのが、丸鋸などを掛けた時に出る粉塵です。これがけっこう厄介で、マスクをしないと確実に気管の具合が悪くなります。目にも来ますね。目がゴロゴロして目ヤニがザラザラしているのはたぶんそのせいです。

排水タンク側のカウンター回りがほぼ組み上がり、続いて給水タンク側に取りかかる予定ですが、それらら組み上がれば、次はウレタン塗装という手筈です。塗装となると、下地やら塗装面やらをシコシコ均すことになるわけですが、もはや紙ヤスリでやっている規模ではないので、ついにオービタルサンダーを発注しました。

BOSCH GSS 23AE/MF Proです。

BOSCHの製品は、日本製の物と較べて、特別に品質が良いわけではないし、寧ろ細かなところの仕上げなどは割り切ったところが見られるんですが、基本的なところで、ユーザー本意の使い易さに拘るところにブレが無い点が好みです。

今まで仮固定していたガスボンベ収納部ですが、カウンターの設置にあたり、すべての部位をネジ釘で固定しました。

懸案の断熱材は、天井回りに使われていたスポンジを再利用しました。

腰板内側には「サニーライト」を使っていますが、サニーライトは防水性と断熱性に優れるものの、難燃性ではありません。万一燃えても有毒ガスは発生しないものの、レンジ回りに使うのはマズいです。

なので、不燃性のグラスウールを考えていましたが、グラスウールは飛散防止のために密封されているため、細かな造作が出来ません。そういうわけで、消去法でスポンジの再利用となりました。

スポンジと言っても、車の内装材で使われているものなので、当然難燃性のものです。実際に火をかざしても焦げるのみで火はつきません。

一言で「スポンジ」と言っても、用途に合わせて、素材や加工方法などで様々な種類が存在します。

素材で言えば、ポリエチレン系、ゴム系、ウレタン系、等々があり、発泡の具合では、気泡のひとつ一つが繋がっていない「単気泡」と、気泡が連蔵している「連続気泡」ってーのに分かれるようです。

単気泡の防水性tp断熱性はマリン用品などに、連続気泡の通気性は、洗浄用のスポンジと言った具合に、用途はまったく異なります。

車の断熱・遮音に適したものはというと、難燃性と通気性が優先するでしょうか。

単気泡のスポンジは重くなるでしょうから、重量面でも連続気泡が優位かも。

ローザで使われていたスポンジは、ずばり「難燃性」「連続気泡」ものでしたが、加水分解に依る経年劣化が出始めています。出来れば交換してやりたいところだけど、こういう機能性の製品はお値段も高めなんですよね。

そういうわけで、再利用+追加購入を模索中。

出来上がった排水タンク回りのカウンター脚部を載せてみました。

目的は、固定用のリブ位置の確定と、床面へのフィティングです。

厨房への出入りは、高さ450ミリ、幅415ミリの「敷居」を跨ぐ事になります。

短足族の私でも問題なく跨げることを確認しましたが、スカートでは大変そうです。

ミニスカの女子アルバイトを雇うまでには頑張りたいですね。

シンクは後脚をカットしてぇ…て計画でしたが、

よく見たら、脚部がビス止めしてあったので、分離しました。

ってか、チェックが思い切りずさんですね>自分。

なので、とりあず、所定の位置に仮置して、全力で固定方法を考えました。

ぼちぼちカウンターの固定作業を始めています。

英語で言えば、「Fix」ですかね。

カウンターの脚部を配置したところで、実は問題が発生しました。

最後部のL字の部分のカウンターに陣取ると、頭がエアコンの出っ張りに触れるんですね。

試作の段階ではなんとかいけるかとギリギリのラインを出したんですが、それが徒になりました。

カウンターに正面向いていれば問題ないんだけど、少し体を離すと触れます。

これって非常に不愉快。

なんとか修正したいところだけど、すでにタンクも出来上がっているし、合わせて脚部も出来ているので、出来る事は限られています。

出来るのは、カウンター脚部全体を前方向にずらす事です。

ただし、前端は、発電機を出し入れするのにスペースが要るし、後端は冷凍庫の奥行きで既定されてしまいます。

そういうわけで、全体で35mmほど移動しました。

満足出来るスペースは得られないものの、それでもだいぶ改善した感じです。

で、漸く脚部を固定しました。

あ、まだ、固定じゃないですね。取付のためのリブを床にネジ釘で固定しました。

完全な固定は、塗装の後ですね。

再びカウンターの天板の選択に悩んでいます。

タモかナラあたりで決めようと思っていたものの、念のためにネットで目を付けたショップからサンプルを取り寄せました。

下側左から、ゴム、タモ、ナラ、赤松、メルクシ・・・。

仕上げは、ワトコオイルを塗った後にウレタン塗装をする予定なので、とりあずオイルだけ塗ってみました。

神戸のショップで実際に確認したので、タモは染めると年輪が際立つのは知っていましたが、やはり目立ちます。

ナラも、滲みるところとそうでないところがはっきりします。

集成材になると、木の組み合わせによっては、ちょっと継ぎ接ぎ感が増してしまいそうです。

これらに較べてゴムの木は年輪がはっきりしていないので目立たないし、塗りムラも目立ちません。

良く言えば、均質感がある感じ。

悪く言えば、抑揚というか味がない感じでしょうか。

狙っているイメージには近いので、ゴムの木急浮上です。

久しぶりに所用で大阪に行ったら上空に巨大なUFOが現れました。

って感じの京セラドームで行われていたのは、「大阪キャンピングカーショー 2014 春」。

秋にインテック大阪で行われていたやつですね。

今回は、内装の仕上げや照明、ラッチなどの小物を観察するのが目的です。

腰板の試作です。

前回の「腰板の構造検討」を基本に、実際の条件を合わせて練り直しました。

早い話が、やっぱ「根太」もしくは「大引」が必要ってことですね。

いくら応力がかからないとは言え、3ミリの合板1枚では心もとないってことです。

電線ケーブルを通すダクトも手頃なもんがなかったので、ダクト込みで考えることにしました。

っていても、根太の間にケーブルを通すってだけなんですけどね。

根太の裏側に薄いベニヤを貼って、配線ダクトにしました。

腰板回りの設計が確定したので、先ずは断熱材を仕込みました。

厚さ30、幅262、長さ1820のサニーライトの枚数は、11枚足らず。

これをぴったりと使い切りました。

サニーライトはすでに生産を終了していて市場にも殆どないので冷やしやしましたが、ギリギリ足りました。

サニーライトの加工性はとても良好です。発泡スチロールと似たようなものなので、とても簡単に切れるし、柔らかいので施工性が高いです。

既定の大きさにカットして寄木細工の要領で嵌め込んでいきます。

固定は両面テープですが、仮に経年劣化で粘着力が落ちても、ぴったりと嵌り込んでいるので外れる心配はないでしょう。

作業は1日で終える事が出来ました。

「タップコンセント」もしくは「テーブルタップ」て言うんですか?

カフェバスは電力が限られているので、電気器具への電力の供給を調整するようなシチュエーションが想定されます。

なので、コンセントは個別にオンオフ出来るものが望ましいです。

壁面への埋め込み型のコンセントにはそのようなものを見かけないので、テーブルタップという選択になります。

この類いのタップは市場に溢れていますが、さてカフェバスでの使用を考えた時、狭い場所なので、不用意にスイッチを押さないことが大事です。

それに、差し込み口が前面にあると、写真のようにコードが邪魔になってしまいます。

なので、横差しで、スイッチが押し難いものを探しました。

すると、素敵な製品が見つかりました。

手摺が8割がた出来たので、仮組してみました。

窓のモールを外すかどうかで悩みましたが、窓枠は曲線なので、それを美しく仕上げる方法が思いつかず、この部分の改造は二期工事に回すとしました。

手摺は、ホムセンで手に入り易いホワイトパインです。ツーバイフォーのあれですね。

柔らかくて造作がし易い割に、割れも少なく扱い易い木です。

これの1×8(18×140mm)から、幅47mmと114mmを切り出して、それをL字に組み合わせています。

木工ボンドで接着の上、細身のネジ釘で固定しています。

まぁ、作業としてこれだけですが、モールや窓枠部分を切り抜いて、さらにフレームの凸凹っを回避するために、結構細かい作業が伴います。

来月から消費税が上がるってことで。

カフェバスの製作も、いよいよ佳境にさしかかっている(たぶん)わけですが、

仕込み所も含めて、年度内に決算せねばならない案件があります。

一番の高額品が、サイドオーニングです。

いわゆる、ロール式の日除けなわけですが、カフェバスの場合、乗降口までカバーするので、長さは5mを越えます。重さも50kg以上。

取り付けは普通業者が行いますが、当然ながらDIYです。

で、まずは、取付位置になるルーフの検証です。

ドリップモールの上あたりに付くはずですが、この面が出来るだけ水平鉛直である事が望ましいです。

後端に吸盤を貼付けてタコ糸でチェックしたところ、最近のスタイリッシュな車にありがちな前後の絞り込みも無く、紛う事無く真っ直ぐです。

問題は、ルーフの絞り込みですね。

下から見ていると大きくは感じなかったルーフの絞り込みだけど、鉛直に対する実際の角度を測る必要があります。

僅かに傾いた状態のバスで、どうやって・・・

窓枠の把手の色を決めるのに悩んでいます。

把手というには若干低い位置だけど、手に触れる頻度は多いはずなので、「触感」を大切にして、ウレタン塗装ではなくて、オイル仕上げを考えていました。

素材はホワイトパイン。

とりあえず、オイル仕上げと、染め>クリア塗装の両方で、サンプルを作りました。

左から、無塗装、ワトコオイル(ナチュラル)、ワトコオイル(チェリー)、ワトコオイル(オーク)、ニッペニューステイン(ローズ)、ニッペニューステイン(ケヤキ)、ニッペニューステイン(ミディアムウォールナット)、柿渋。

ワトコオイルは、ナチュラルではウェットで自然な仕上がりに好感を持てたものの、カラー板は色の粉が浮いたような感じでイマイチでした。

オイルステインのローズは、しっかりと色がつくものの、汚れたような色ののり方です。

ニューステインは、顔料系の染料らしくて、もっとも自然な染まり方です。

特に、ケヤキの明るい色はにじみも目立たなくて、発色もいいです。

欲を言えば平板な感じ。もっともこれは素材のパインの特性のような気もします。

ざっくりと言うと、パインでは、濃い色は色むらも大きめで、不自然になりがちです。

発色がいいのはニューステインだけど、欲しい色は、ケヤキとオークのミディアムウォールナットの中間くらいです。

なので、1:1で調色しようかな。

オーニングの購入が急がれるので、

少しばかりマジメに検証するしました。

さて、購入予定のニュージャパンヨットに取付に関する資料は無いかと問い合わせたら、添付のPDFを添付してもらえたので、とりあえず、推奨の位置に取付が可能かどうか調べることにします。

私の希望製品は、5.5mのもの。3カ所だと思っていた取り付け位置は4カ所で、しかも前後の2枚は幅が400mmとかなりの幅広です。

出入り口がしっかりと収まる位置を基点に、図面に記されたブラケットの位置を記していき、車内の塩梅を見ていきます。

計測作業は大した作業ではないけれど、長い、高いので二人要ると楽だよなぁ、って思っていたら、タイミングよく、近所の若手M君が車高を落としたチョイ悪仕様のアルトでやってきました。

ま、こいうラッキーは使わない手は無いですね。

世間は梅の季節です。

お天気も良く、両面テープで貼付けるのに良い気温になったので、

最初の窓埋め作業にかかりました。

両面テープは、住友スリーエム(3M) スコッチ(R) 車輛用両面テープ 15mm×10m 。

下方に、空気抜き、水抜きなどを兼ねた隙間を空けて、貼付けました。

窓ガラスとの間に空間が空くので、7ミリの厚みのウレタンを貼付けています。

アルミの枠に揃えるために、枠の下に板で治具を作りました。

一発勝負なので、一度治具に載せてぴったりと貼付けられる事を確認して、慎重に貼付けました。

手摺の色をつけました。

散々迷って無駄な出費を重ねたあげく、アレスコのオイルステインで色はケヤキにしました。

アレスコのオイルステインは、今まで試したどの製品よりも美しく染め上がり、色味も良い気がします。

1回塗りでは、若干色が浅かったので、2回塗りました。

もう1段濃くても良い気がしますが、夜の照明の下で見て判断することにします。

近所の若手M君をさそって、立ち飲みのシミュレーションをしました。

まだ天板も発注していないので、仮の合板は幅も狭いんだけど、感覚は掴めます。

飲食店勤務の経験もある彼の意見は、参考になります。

この日のアンチョビのポテトサラダは、甘みを加える為に、サツマイモを加えてみました。

メークイン:サツマイモは1:1ですが、ちょっと甘みが強過ぎた様。

サツマイモはもっと少なくて良かったかも。

色は黄みが増えて美味しそうに見えます。

彼は海老がダメなので、海老の代わりにホタルイカを使ったアヒージョを作りました。

小さくとも、ワタ入りのイカなので、味はずっと濃厚になります。

より酒好きに好まれる味なのか、好評でした。

ポトフのついでに出来る牛すじ肉のポン酢掛けは、ポトフの鍋から引き上げたすじ肉を、お酒と醤油で軽く味を付けて、たっぷりの大根おろしとネギをトッピングします。

スジポンは誰でも大好きみたいです。

すじ肉を使った料理は定番料理としたいところだけど、材料費が安くは無いので、料理や出し方に工夫が要りそうです。

さて、実際のバスの車内のでの立ち飲みの感じはというと、これが悪く無いです。

空間の感じは、狭めの立ち飲み屋と変わらないですね。

ま、絵面的にはアジトでの酒盛りっぽいですが(笑)。

いい雰囲気になりそうってーのがわかったので、モチベーションも上がりそうです。

手摺にニスを塗ったので、ガレージでの切りもの作業はお休み。

車両左側にケーブルを回す為に、フレキ管を通しました。

車両右側から伸びるケーブルを、後部乗降口の床下を通して、左側に出します。

計画では1本ですが、予備としてもう1本追加しています。

後はカウンターを設置すれば、車内に収まる重量物は大体揃う段階ですが、

気になるのが、重量バランスです。

前後のバランスはもちろん大事ですが、最も走行安定性に関わるのが左右の重量バランスじゃないでしょうか。

キャンピングカーと違って、カフェバスのキッチンは車内のセンター寄りにあるので、バランス的には有利かなと進めてきましたが、オーブンやコンロ、冷凍庫などは右寄りにあるので、車もやや右側に傾いています。

ただし、これから重いオーニングが、左側の窓上に設置されるので、まぁなんとかバランスは取れるのではないかと鷹揚に構えていましたが、さすがに心配になってきたので、もう少し正確に計算してみることにしました。

「重心 計算」のキーワードで見つけたが、「荷重重心計算ツール」。

早速落として使ってみました。

ザックリとした計算ですが、右側に3ミリの位置にあります。

カウンターや隔壁の重量は入っていないけど、大体バランスしているはずなので、それらが入っても大きくずれる事はないはず。

飲み物や食材、食器類、調理器具を搭載すると、もう少し右にずれるでしょうか。

最も重い重量物は「水」ですが、給水タンクと排水タンクはほぼセンターに位置しているので、水が排水タンクに移動しても左右のバランスは変わらないはずです。

重心から離れた、しかも高い位置にあるオーニングは、揺れに関しては影響があるかな。

恥ずかしながら、コーキングデビューです。

ステンレスタンクは作ってもらったものの、「スカッパー」と呼ばれる点検口部品は自分で取り付ける手筈でした。

お手軽にタッピングビスで留めちゃえと、4mmのタッピングビスを買いに走り、3.2mmのドリルで下穴を開けました。

ステンレスは硬いですが、少しだけ高い「ステンレス用」のドリルを使えば、意外に容易に穴は空きます。

「ちょろいな」て思って、タッピングビスをねじ込もうとしたところ、これがさっぱり入っていきません。

ステンレスの板厚は1.5mm。

う〜ん、下穴小さ過ぎ?

鉄なら全然問題無しなんだけど、どうやらステンレスは硬い分シビアな様です。

大きめの下穴だとグスグスになちゃうし。

で、あっさりナット留めに変更しました。

面倒だけど、こちらのほうが確実だしね。

で、ビスが通るだけの穴にしなきゃ行けないので、再び少しだけ大きめのドリルを買って来たものの、これが意外に穴が開かない。

仕方が無いので、ステップドリルでやってみたら、あっさり穴を拡大出来ました。

ステップドリル最強です。

カフェバスで搭載する設備中で、もっとも巨大なもの「オーニング」が届きました。

なんたって、本体が5.5mですから、置き場所にも困る程です。

配送も、横開きの4トントラックです。

恐らくは、集配拠点が主な荷下ろし先であろう故か、カーナビもない為に、クソ田舎の県道に突入しても大丈夫か不安になったドライバーから、電話がありました。

「4トントラックなんですけど、このまま行って大丈夫ですか?(汗)」

幸いな事に、実家の庭先には広い歩道があるので、「Uターンも出来ます」と告げると、それでも恐る恐る入ってきました。

軒先に置いて、改めて見るとやっぱりデカイ(汗)。

取付は3人掛かりかなぁ・・・。

ガレージに物が溢れ出したので、カウンター回りを完成させないといけない状況です。

そのためには、まずは給排水タンクの固定です。

ベルトを床に固定する専用の金具なんてーのも探せばあるんですが、如何せんスペースが無いところなので、やはり当初の計画の通りU字ボルトでやることにしました。

まずは、実際に取り付ける箇所と同じ条件で試作です。

U字ボルトの巾30mmのベルトが通るもので、M6です。

強度的にはM8が欲しいところだけど、スペースが無いので仕方ありません。

車載用の冷蔵庫、AQUA AQF-12RAの2号機が届いています。

同形の自転車やバイクを買った事はありますが、同形の冷蔵庫を買ったのは初めてです。

そもそもが車載用の冷蔵庫ではないので、1年保証の対象外らしいし、いくら停車中のみの使用とはいえ、万一壊れたら営業も出来なくなるので、保険の意味での導入です。

こいつは、容量の割に高いんですが、冷蔵・冷凍・氷温を切り替えて使えるので、サブの冷蔵庫としても応用が利くかも、ってーのもあります。

当然ながら、昨年買ったものとは、何も変わるところがないんですが、心配されていたキャスターの歪みはまったく無いようです。

ってことは、ロットの問題か、輸送や保管での問題かな?

とにかく、同じものが2台あるという事は、何か不具合があった場合でも、比較できるので特定しやすいですね。仕様変更があってもわかるし。

2号機は、平常は普通に住宅での使用なので、5年保証を付けています。

ちなみに、購入先はビックカメラWeb。

昨年ジョーシン電気で買った値段よりも1万円近く安くなっていました。

1号機は、殆ど稼働させる事なく1年の保証が切れてしまいそうので、問題なく動く事を祈るばかりです。

さて、排水タンクの固定の目処は立ったので、次は給水タンクの固定です。

精査の結果、4カ所のうち、1っ箇所のみが袋状のフレームのために取り付け不可な状態である事がわかりました。

間近に、シートレールの固定用のナットがある事がわかったので、それを利用する事を思いついたものの、なかなかスマートに収めるアイデアが浮かびません。

とりあえず、ホムセンでL字金具とボルトを買って帰ったところで思いつきました。

「迷った時は、パワープレイ」

袋は開けばいいんですね。

固定金具のあたりに穴を開けて、ナットを固定することに決めました。

でも、そもそもなんでU字のフレームがここだけフタを溶接してあるのか?

その理由が分からないまま切ってしまうのは危険です。

このU字フレームは、シャシーではなくて、床を支える、言わば「根太」です。

この直下には巨大なデフがあります。

サスペンションがストロークした時、そのデフとのクリアランスを保つ為に、部分的にU字フレームが浅くなっています。

その浅くなったがための強度不足を補うために、フタを溶接していると推測しました。

この真上に250kgになろうかという給水タンクが載るので、本来なら切るのは避けたいんですが…ま、なんとかなるでしょう。

てわけで、ディスクグラインダーでカットです。

時間が空いたので、オーニングの取り付け金具の施工をシミュレーションしてみました。

オーニングの取り付けは、ルーフに穴を開けるわけで、後戻りが出来ない大仕事なので、とにかく実際と同様の施工を試してみる必要があります。

外側のスペーサーとなるのは、30×40の角材。

前に、オイル漬けされたラワンを使うって言ってましたけど、加工性があまりに悪いので、他の木材を考えます。

耐候性、防水性は、相応の処理をした上で、エポキシなどの樹脂コーティングを施す事を計画中。

強度的には問題ないとふんでいます。

取り付け位置は、オーニングを取り付け金具にに固定するためのビスの関係で、ドリプモールのやや上になりそう。

なんとか、ドリップモールにも分散して保持してもらいたいので、高さ18mm程の耐候性の樹脂部品が欲しいところ。

オーニング取り付け部品のスペーサーが出来ました。

丸鋸の刃に角度を付けて、勾配を出しています。

精度は・・・まぁまぁ(汗)。

4箇所のスペーサーの勾配さえ合ってればいいかなと。

どうみても真っ直ぐなドリップモールを基準に揃えるので、位置決めはラクなんじゃないかな。

とは言え、兎に角キチンと精度を出さないといけない作業なので、穴開け作業は入念に行おうと思います。

80mmのM6角根丸頭ビスが届けばいよいよ作業開始ですが、

果たして、木のスペーサーの耐候性は未知数です。

【追記】

加工性の良さで、木材は米ツガを選びましたが、どうやら適切では無かったようです。

ツガ材は室内の造作向けの木材で、水には弱く、屋外の使用には適さないとか。

ヒバとか檜とか、木質精油分を多く含んだ木材のほうが、水には強いそうです。

う〜ん、失敗?(汗)

スプレー式のシリコン塗装で考えていた塗装も、木部であることやメンテナンス性を考慮して、やっぱウレタンの刷毛塗りに考え直しました。

大きなサイズではないので、「変形」は気にする程ではないと思うけど、「収縮」は気になりますね。

定期的に、固定ボルトの弛みを確認する必要がありそうです。

ドリプモールにピッタリ・・・と思っていた15mm角のC型チャンネルですが、

なんと、ドリップモールの幅が、場所によって狭くなっていました。

ま、こういうのはありがちな事ですが(汗)。

そこで、アルミ製C型チャンネルの幅を詰める事にしました。

ちょうどいい製品があればいいんですが、探すのもたいへんなので、いっそ加工した方が早い事が多いです。

なので、こんな具合に、お手軽スライド鋸を作りました。

う〜ん、ホントお手軽にも程があるなぁ。

サイドオーニングの固定金具の仕様も決まったので、

さて、オーニングを取り付けて支障がないものかを確認するために、実際にユニットをあてがってみました。

といっても、ユニットの重さは約52kg。当然一人じゃ無理です。

シャコタンアルト乗りのM君と、猟師の軍曹殿に助っ人をお願いしました。

サイドオーニングの固定ボルトの穴を貫通させ、取付けアダプターを仮固定しました。

さて、オーニングユニットを嵌め込んで、1Gをかけてみるテストです。

ユニットを載せるのは、最低でも3人は必要だと思うけど、単管に渡したタイダウンベルトに吊るしたお陰で、少々面倒ながらも、一人でも安全確実に嵌め込む事が出来ました。

それでも一人でやる作業じゃないけどね(笑)。

貫通自体は難しい作業ではないです。位置決めしたら、前もってボルト用の穴を開けていたスペーサーを付けたアダプター(固定金具)を治具代わりにして外板と補強の角材を貫きます。

カウンター天板の上塗りをしました。

午前に裏と側面、午後に表面のセットで3日間です。

塗装作業中は、ホコリがたつとダメなので他の作業は休止。

もっとも、体力が回復していないので乾燥中は休憩です。

さて、ニス塗りでは、適当に済ませた砥の粉のツケが回ってしまいました。

荷締めベルトを車体側に固定するのに、こんなL字の金具が必要になりました。

すぐに見つかるだろうと思ったものの、「ベルト固定金具」や「ベルト L字金具」などで検索をかけても、ちょうどいいのは見つかりません。

「あったー!」って思っても、かなり特殊な扱いのものだったりして、1個千円以上したります。

なので、何か使えるものは無いかと考えました。

天板以外をまとめて製作した厨房の出入り口ですが、

実際の使用で、少々使いづらい事がわかり、別案で進めることにしました。

天板を外すところはまでは同じだけど、腰板は横ヒンジにより開閉し、作業台はヒンジにより上に跳ね上げることにします。

ゴミ箱には強度は要らないので、既存の樹脂製品を利用するか、もしくは肉厚の薄い合板で別途製作します。

この方式だと、立体的なスペースを取るのはゴミ箱のみになり、腰板や作業台は外し必要がなくなるので、出入りのし易さはまずまずです。

いよいよカウンターを固定してやるかと息巻いたものの、

その前にやるべき事がある事に気が付きました。

その一つが、冷凍庫の固定。

ま、やり方はほぼ決定していたので、粛々と始めました。

が、例によって問題勃発。

冷凍庫の上に、橋を架けるようにカウンターが架かるんですが、カウンター側の電線を裏側に通す予定でした。

ところが、あまりに隙間無く設計してしまった為、直径10mmのケーブルすら容易に通らない事が判明しました。

どうにも「墓穴」を掘った感じ(汗)。

色々と考えあぐねた結果、冷蔵庫を側壁から離して隙間を空けるという、極めて当たり前の考えに至りました。

カフェバスの主な内装材は、床以外「木」です。

デザインや製作面で木を選んだ事は大きいですが、もう一つの理由は「車検対応」です。

最新の保安基準では、内装材を変更した場合、その素材が「難燃」である事を求められることは知っていましたし、木は、金属などとともに難燃扱いである事も聞いていました。

実際、キャンピングカーの多くの内装には木が使われています。

クロス張りなどにする場合は、「内装材難燃基準適合検討書」と言う証明書が必要になるらしので、木ならオッケーだなって安心していました。

が、です。

国土交通省の「道路運送車両の保安基準(H24.7.26現在)」にある、「別添27 内装材料の難燃性の技術基準 」なる資料を読んでみると、最後の方にこうあります。

「4.2. 鋼板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然の皮 革は、3.及び4.1.の規定にかかわらず、難燃性の材料とみなす。 」

「3.及び4.1.の規定」とは、内装材の燃焼試験とその結果の判定基準を意味します。

つまり、鋼板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然の皮 革は、試験をするまでもなく、難燃性の材料ですよって意味になるでしょう。

で、問題になるのが「厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)」です。

腰板は、ギリギリの3mmながら、天井は・・・1.7mm!

ダメじゃん(汗)。

うぬぬぬぬ・・・・。

3mm以上の合板だと曲面は無理だし、重くなっちゃう。

現状の1.7mmに難燃性のクロスを貼るしかないか・・・。

厄介な問題です。

【追記】

「防火性能は壁紙+下地材との組み合わせで決まる」とか。

ってことは、難燃のクロスを貼ってもダメってことですね。

さらに厄介・・・(汗)。

調べてみると、「木部用水性難燃塗料」なるものがあるそうな。

その名も『モーエンアクア』。

光明?

どうやら、二度目の風邪は相当に質が悪いようで、回復基調にあったかと思っていたら、ふたたび悪化して寝込んでいました。

今日はようやく体を動かす事が出来るようになったので、遅ればせながらカウンターの固定に着手しました。

冷凍庫の上は、フタを開閉する為の空間なんですが、デッドスペーペースが出来ることが分かったので、そのスペースを有効利用するために、収納を考えていました。

車のダッシュボードのトレイのように奥が深くなる構造は、車の揺れで、物が飛び出したりし難くくて好都合ですが、ここにお酒のボトルを収められるように設計しました。

一昨日くらいからキッチンパネルの製作に取りかかっています。

切り分けは、主には丸鋸でやります。

キッチンパネルは、表面は硬いけど、素材は石膏ボードに似た感じなので丸鋸で切るのは容易だし、手鋸で切るのも非常に簡単です。

ただ、脆いので、裏側から切らないと、表面のメラミン樹脂が剥がれ落ちます。

それに、切った時に出るほこりがすごい。

体に悪そうなので、しっかりとしたマスクが必須です。

今日は、ほぼ部品が出来上がったので張り付けを始めました。

引き続き、キッチンパネル製作中です。

今回は、シリコンシーリングとモールディングをおこないました。

先ずは、シーリング。

指定のシリコンシーリング剤では、キチンパネル面にかかる使用ではプライマーが必要ってことで、

指定品ではないけど、プラマー無しでも、ガラスやフッ素コーティング面にも施工出来るっていう製品を選びました。

キッチンパネルの説明書には、「マスキングテープ使用」ってあったけど、キッチンパネルの表面には、保護の為のラッピングがしてあるので、そいつをマスキングテープの代わりにすることにしました。

さて、シール剤を隙間に流し込んで、カジュアルに適当なスチレンボード片などで、余分なシリコンを掻き取りました。

で、すこし固まり始めた頃に、ラッピングを剥がして行くと・・・

弟1号が帰省したので、オーニングの展開テストをしました。

さて、バスを単管の「やぐら」の外に移動させるのは、1年振りくらいでしょうか。

「動くのか?」って外野の声もあるけど、エンジンは1ヶ月に最低1度は掛けているので、一発発進です。

オーニングは、当然一人で展開出来るんですが、伸ばす時に重心が変わるので、固定部分にストレスがこないかどうか見極めるのが今回の目的です。

朝から曇り模様なので、お天気にふさわしい作業をすることにしました。

作業台のキッチンパネルに、モールディングが必要なことに気が付きましたが、私が苦手とする、細かくて地味な作業です。

まずは、モールの肉厚の分だけ、作業台をカットして行きます。

額縁と同じ要領で、端を斜めにカットした部品を作って行きます。

アルミは柔らかくて加工性がいいですが、ちょうどいい鋸を持っていなかったので、ジグソーでやりました。

カフェバスの製作では、基本設計変わらないまでも、幾度と泣く設計変更を余儀なくされて来ました。

不思議なのは、設計を変更したにもかかわらず、妙にあちこちのつじつまが合う事が多い点です。

そもそも、いくら綿密に設計をしても、まぁ狙い通り行かないカフェバスでの作業ですが、設計変更したところの方が、むしろピッタリと整合してしまうのは、まったく不思議なものです。

カウンターとコンロを挟む仕切り板が出来上がりました。

この仕切り板は、当初、18mm厚の合板を想定して設計していましたが、そこに繋がるべき箇所と、若干のズレが出てしまいました。まぁズレと言うより、そこまで厳密に設計していなくて、成り行きであわせようと思っていたのがホントのところです。

仕切り板には、ステンレスかアルミのシートでも貼る予定でしたが、厚さ3mmのキチンパネルを貼ることにした為、合板は15mmに変更しました。

そろそろ電気、ガス、水道の工事開始です。

配電盤は、足りていなかった漏電遮断機と10Aの安全ブレーカーを入手したので、取り付け工事を始めています。

配電盤は、ヤフオクで入手した「単相三線式」と呼ばれるもの。

200Vが必要なエアコンを使う為に、現在の配電盤はこのタイプでです。

カフェバスに200Vの機器は無いので、「単相二線式」と呼ばれる昔のタイプでいいんですが、見つかりませんでした。

なので、3線式を2線式に改造して使うことにします。

漏電遮断機は、「2P1E」という、単相2線の分電盤に適していると思われるものです。

携帯型発電機の場合、漏電遮断機は動作しないようですが、仕込み所では、家の電源から給電するのであった方が良いかな、って判断です。

発電機には一応過電流保護機能があって、電力を使い過ぎた場合は、自動的に給電を停止します。